About

椎間板性腰痛とは

椎間板性腰痛とは、背骨の骨と骨の間にある「椎間板」というクッションのような部分が傷ついたり、すり減ったりすることで起こる腰の痛みです。

いわゆる「ぎっくり腰」と呼ばれる急な腰の痛みも、実は椎間板の損傷が関係している場合があります。そのため、これも広い意味では椎間板性腰痛に含まれることがあります。

ただし、神経を圧迫するような「椎間板ヘルニア」などとは違い、はっきりとした原因が画像検査などで見つからないことも多いのが特徴です。

なぜ診断が難しいの?

椎間板の変化(変性)は、腰が痛くない人にもよく見られるため、画像検査だけで「これが原因だ!」とは言い切れないのです。そのため、多くの人が「原因不明の腰痛(非特異的腰痛)」として扱われている可能性があります。

もし症状が重くて手術も検討されるような場合には、「椎間板造影検査」や「椎間板ブロック注射」などを使って、より詳しく調べることが重要です。

Intervertebral Disc

椎間板ってどんな構造?

椎間板の構造と働き

私たちの腰の骨(腰椎)は、通常5つの骨(椎体)からできています。そして、それぞれの骨の間にある「椎間板」が、腰の動きを助けながら、体重をしっかり支える役割を果たしています。

椎間板は「タイヤのようなクッション」

椎間板は2層構造になっていて、

- 外側は「線維輪」という強くてしなやかな組織

- 内側は「髄核」というゼリーのような柔らかい組織

でできています。これは、タイヤに例えると、線維輪はゴムの部分、髄核は中の空気のようなものです。

この構造により、椎間板は上からの重さ(体重など)をバランスよく下の骨へ伝えることができます。

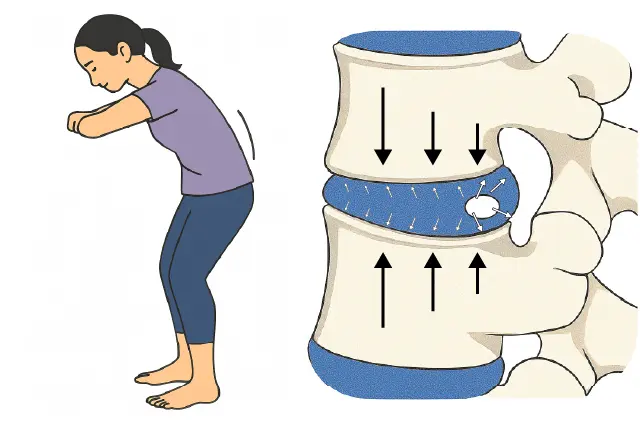

姿勢で変わる「椎間板への圧力」

椎間板にかかる圧力(内圧)は、体の姿勢によって大きく変わります。

- 立っているときより座っているときのほうが圧力は高くなります

- 特に、前かがみで重い物を持ち上げると、内圧は大きく上がります

このため、不適切な姿勢や重い荷物を扱う動作は、椎間板に大きな負担をかけてしまうのです。

神経も血管もほとんどない「痛みに鈍い組織」

椎間板のもうひとつの特徴は、神経や血管がほとんど存在しないことです。特に、内側(髄核や線維輪の内側)にはまったく神経がないため、正常な椎間板は基本的に痛みを感じにくい構造になっています。

また、外側に少しだけある神経も、痛みを感じにくい性質を持っています。つまり、正常な椎間板はとても「鈍感」で、痛みに対して反応しにくい組織だといえるのです。

Medical Condition

椎間板性腰痛の病態

人類は古くから腰痛に悩まされてきましたが、「椎間板が腰痛の原因になる」と広く知られるようになったのは、20世紀に入ってからです。それまでは、椎間板の内部(髄核や深い部分の線維輪)には神経がないと考えられており、痛みの原因とはされていませんでした。

変性した椎間板の内部には神経終末が存在することが明らかになりました。つまり、椎間板が傷ついたり老化したりすると、そこから炎症物質(サイトカインなど)が出てきて、それに反応する形で新しい神経や血管が椎間板の中に入り込むようになります。これが、椎間板由来の痛み(椎間板性腰痛)の原因になると考えられています。

慢性化のしくみ

- 繰り返し起きるヒビや断裂によって、椎間板のクッション機能が落ち、圧力のバランスも崩れます。

- 傷ができた場所には「瘢痕組織」(いわゆるキズあと)ができ、そこに神経が入りこむと痛みを感じやすい組織になってしまいます。

- さらに、微小な炎症が長く続くことで、神経が過敏になり、少しの刺激でも痛く感じるようになるのです。

こうした状態が続くと、痛みがどんどん慢性化しやます。例えば、最初は「ぎっくり腰」のような急な痛みだったのが、次第に痛みが治らず、慢性的な腰痛に変わっていくという流れです。

多くの患者さんは、何度もぎっくり腰を繰り返しているうちに、椎間板の傷が悪化していった可能性があります。

Cause

椎間板性腰痛の原因

椎間板は、年齢とともにすり減ったり弱くなったりします。これを「椎間板変性」と呼びます。

椎間板が変性する原因は、およそ70%が遺伝的な要素だと言われています。残りの30%は、仕事やスポーツによる負担、肥満、糖尿病などの生活習慣が関係しています。

次のような動作は椎間板の変性を助長します。

- 長時間同じ姿勢を続ける

- 繰り返しの動作(例:前かがみや重い物を持つ)

- 急激な力(例:くしゃみ、咳など)

- 前屈+ひねる動き(回旋や側屈)

Symptoms

椎間板性腰痛の症状

- 前かがみになったときの痛み

- 長く座っているとき

- 重くて鈍いような腰の痛み

- 広い範囲にわたって、なんとなく痛い感じ (「ここ!」と指で示すより、腰全体が痛いような感じ)

- 重いものを持ち上げたりすると「ズキッ」とする鋭い痛みが出ることがあります。

Treatment

椎間板性腰痛の治療

基本は「運動療法」

アスリートの腰の痛み(椎間板性腰痛)を治療するうえでは、単に痛みを和らげるだけでなく、「競技に復帰すること」も重要な目的になります。

- 腰のクッション(椎間板)にかかるストレス(負担)を減らすこと

- 腰の動きを安定させること

そのために行うこと:

- 腰の安定化

→ 腰を支えるための筋力、特に「体の深い筋肉(体幹深層筋)」を鍛える

→ 腰の自然なカーブ(腰椎前弯)を安定させることが痛み予防に有効 - 筋力をつけるべき主な筋肉

- 背筋(せすじの筋肉)

- 腹横筋(お腹の奥の筋肉)

- 内腹斜筋・外腹斜筋(わき腹の筋肉)

※ ただ鍛えるだけでなく、実際の競技中にそれらの筋肉をうまく使って腰を安定させる意識が大切です。

周囲の関節の柔軟性も大事!

腰の近くにある関節の動きが悪いと、その分、腰に余計な負担がかかってしまいます。

特に柔軟性を確保すべき部位は:

- 股関節

- 胸椎・胸郭(背中や胸まわり)

- 肩甲帯(肩まわり)

これらをしっかり動かせるようにすることで、腰への負担を減らし、より早く・安全にスポーツに戻れるようになります。

回復には時間がかかることも

- 椎間板は血流が少なく、自然治癒に時間がかかる組織です

- 傷んだ部分が瘢痕化(キズあとのように変化)して、神経が減っていくことで徐々に痛みは軽くなります

- ただし、治るまでに数ヶ月かかることもあり、再発しやすいのが特徴です

治療効果がすぐに現れなくても焦らないこと。

「時間はかかるけれど、正しいリハビリを続けることで良くなっていく」という前向きな意識を持ち、モチベーションを保ちながら継続することが大切です。

.webp)

四つ這いで深層筋トレーニング

四つ這いの姿勢になり、お腹をへこませるように意識して力を入れると、お腹の奥にある筋肉(腹横筋)が働きます。

その状態で、背中を少し反らせて自然なカーブ(腰の前弯)を作ると、背中の深い筋肉(多裂筋)も一緒に働き、体幹を安定させる効果があります。

.webp)

悪い姿勢が腰痛を悪化させる

座っている時や立っている時に腰の痛みがひどくなる場合は、「姿勢の改善」がとても大切です。

特に背中が丸まった姿勢(円背)になると、お腹や背中の深い筋肉がうまく働かず、骨盤が後ろに傾いて腰のカーブ(前弯)が少なくなり、腰に負担がかかって痛みが悪化しやすくなります。

そのため、自分の姿勢のくせを知り、正しい姿勢に直すことが重要です。

椎間板の圧を減らして腰痛改善

腰を前に曲げたときに痛みが出るタイプの腰痛では、椎間板の中身(髄核)が後ろに押し出されている可能性があります。

このような場合には、腰を少しずつ反らせていくことで、髄核を元の位置に戻し、椎間板の内側の圧力を下げて痛みを軽くすることができます。

まずうつ伏せで深呼吸をしながら体をリラックスさせるところから始めます。その後、腕の力を使って少しずつ腰を反らせていきます(例:コブラストレッチのような動き)。

ただし、椎間板がかなりすり減っている場合や、背骨の関節に負担がかかっている場合は、腰を反らす動きで逆に痛みが悪化することがあるため注意が必要です。

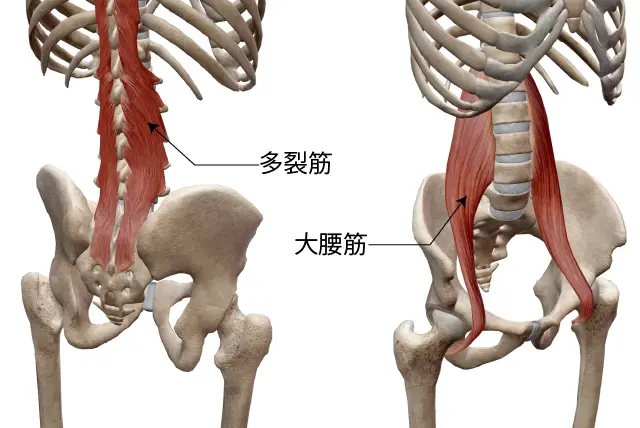

腰を支える深層筋

腰の自然なカーブ(前弯)がなくなると、腰全体の動きが悪くなり、代わりに腰椎の一部にだけ負担がかかります。これが腰の痛みの原因になります。

このような問題を改善するには、腰のカーブを取り戻すためのエクササイズが効果的です。

たとえば:

- 多裂筋:背骨の奥の筋肉で、腰の反りや背骨の動きを細かく支えます。

- 大腰筋:腰の前側から太ももにつながる筋肉で、腰の前弯をサポートします。

これらの筋肉を鍛えることで、自然な腰のカーブを再建することができます。

多裂筋エクササイズ

多裂筋は背骨を細かく支える深い筋肉で、腰の安定にとても大切です。

① ベッドの端から足を下ろし腹這いになる

ベッドの端にうつ伏せになり、足を床につけた姿勢をとります。

② 脚を伸ばして持ち上げる

次に、片足をまっすぐ伸ばしたまま、ゆっくりと持ち上げます。持ち上げた側の多裂筋が働きやすくなり、筋肉の活動が高まります。

大腰筋エクササイズ

大腰筋は、腰の骨から太ももの骨につながる深い筋肉で、正しい姿勢や股関節の動きにとても重要です。

.webp)

① 仰向けで行うエクササイズ

仰向けに寝て、腰の自然なカーブをタオルなどでサポートします。

その状態で、股関節を深く曲げた姿勢をキープしながら力を入れていきます

.webp)

② 椅子に座って行うエクササイズ

座った姿勢で、背すじを伸ばして腰のカーブを保ったまま手を前に伸ばします。

その状態で、股関節を支点に前傾姿勢をとります。その姿勢をしばらくキープして元に戻ります。

正しい姿勢のためのストレッチ

股関節の後ろ側にある筋肉(お尻や太ももの裏など)が硬くなると、骨盤が後ろに傾いてしまい、腰の自然な反り(前弯)が失われやすくなります。これが不良姿勢や腰痛の原因になることがあります。

そのため、これらの筋肉を柔らかくして、腰と背中の動きがスムーズになるように整えるストレッチが重要です。

① ハムストリングスのストレッチ(太もも裏)

座った姿勢や立った姿勢で、腰のカーブを保ちながら太ももの裏を伸ばします。背中が丸まらないようにするのがポイントです。

② 大殿筋のストレッチ(お尻の筋肉)

腰を丸めずに、お尻の筋肉をゆっくりと伸ばします。これにより骨盤の動きも改善されます。

③ リザードストレッチ

片脚を大きく前に出し、股関節を深く曲げるストレッチ。腰が丸くなりすぎないように注意しながら行います。

④ Cat & Dog

四つ這いになって、背骨を1つずつ丁寧に動かすような意識で反らせていきます。特に胸椎の下部から上位の腰椎にかけて、スムーズに連動するよう促します。

スポーツ復帰に向けた腰の安定性強化

腰の自然なカーブ(生理的前弯)を保ちながら動けるようにすることが、腰痛予防や再発防止につながります。

腹横筋(お腹のインナーマッスル)と多裂筋(背骨に沿った深層筋)を意識的に働かせながら、腰のカーブを保つトレーニングを行います。

① ヒップリフト

仰向けでお尻を持ち上げる運動です。バンザイ姿勢や片脚など少しずつ難易度を上げて行います。

② Bird Dog

四つ這いの姿勢で体幹を安定させるBird Dogは、バランス力やインナーマッスルを鍛えるのに効果的です。動きに段階をつけて、少しずつ負荷を高めていきましょう。

- 上半身からチャレンジ(片腕を上げる)

四つ這いの姿勢で、背すじをまっすぐに保ちながら、片腕を前にまっすぐ伸ばします。

体がグラつかないようにキープしましょう。 - 下半身にもチャレンジ(片脚を上げる)

次に、片脚をまっすぐ後ろに伸ばします。腰が反ったり体が傾いたりしないよう注意します。 - 対角の腕と脚を同時に上げる

最後は、片腕と反対側の脚を同時にまっすぐ伸ばします。

背骨の安定性と全身のバランス力が必要になります。

③ ベントオーバーロウ

背中を鍛えるためのトレーニングで、姿勢保持筋や体幹の安定性も高められる多関節エクササイズです。背中が丸まらないように注意して行います。重さよりフォーム重視します。

- 姿勢をつくる

- 足を肩幅に開いて立つ

- ダンベルまたはバーベルを両手で持つ(手のひらは太もも側を向ける)

- 股関節から折りたたむように上体を前に倒す(目安は背中が床と平行〜やや斜め)

- 背中はまっすぐ、軽く腰の自然なカーブ(前弯)を保つ

- 膝は軽く曲げる(完全に伸ばしきらない)

- ロウ(引く)動作

- 肘を後ろに引くようにして、ダンベルやバーをおへそのあたりに向かって引きつける

- 肩甲骨を寄せるように意識する

- 肩がすくまないよう注意

- ゆっくり下ろす

- 引ききったら、ゆっくりと元の位置まで戻す

- 勢いで下ろさず、筋肉の力でコントロール

④ シングルレッグ・ルーマニアンデッドリフト

片脚での股関節の制御能力を鍛える種目です。バランス能力や体幹の安定性も同時に鍛えられる、非常に効果的な種目です。

- 姿勢をつくる

- 足を肩幅に開いて立つ

- 片手で支持物をつかむ

- 背すじを伸ばし、胸を軽く張る(猫背はNG)

- 片脚を後ろに伸ばしながら、上体を前傾

- 片脚をゆっくり後ろへ引くように伸ばしながら、上半身を前に倒す

- 上体と後ろ脚が一直線になるよう意識する(体が「T字型」になるイメージ)

- 軸足の膝は軽く曲げ、股関節から動くようにする(腰から曲げない)

- 背中はまっすぐのまま、猫背にならないよう注意

- ゆっくり元の姿勢に戻る

- 後ろに伸ばした脚を戻しながら、上体を起こしていく

- 軸足と体幹の力でバランスを保ちながら動作をコントロールする

- 勢いや反動を使わずに、丁寧な動作で行う

回旋改善エクササイズ

腰椎そのものの回旋はわずか5度程度。体をひねるときには、主に胸椎(約35度)や股関節(約90度)が活躍します。

そのため、胸椎と股関節の回旋ストレッチを行い、体をひねるときに腰は安定させたまま動くトレーニングを行います。

① 3点ポジションでの回旋

3点ポジションで胸椎・股関節回旋エクササイズを行います。

② 膝立ち姿勢での回旋

膝立て肢位での股関節および胸椎回旋エクササイズを行います。

③ 股割り肢位での回旋

股割り肢位での股関節および胸椎回旋エクササイズを行います。

再発予防のチェックポイント

スポーツでは、スクワット動作や体をひねる(回旋)動きが欠かせません。そのため、競技復帰には「腰椎の過剰な動き(過後弯・過回旋)」をコントロールできる力が必要です。

① ジャンプの踏切と着地

ジャンプの踏み切るときや着地するときに、腰が過剰に丸まっていないかを確認します。

スポーツ動作の中で腰が丸まってしまうと、椎間板に負担がかかりやすくなるため、動作中も腰の自然なカーブ(前弯)を保てているかがチェックのポイントです。

.webp)

② コンタクト動作の確認

ぶつかり合いなどのコンタクトを想定した動作の中で、背骨に対して上からの圧力(軸圧)をかけたときに、腰や体幹に不自然な動きがないか、安定して姿勢を保てるかを確認します。

.webp)

腰が過剰に丸まったり(過後弯)、横に傾いたり(側屈)といった姿勢では椎間板に負担をかけてしまいます。

③ 水泳選手のチェック

競泳では、ストリームライン姿勢(手を頭上で伸ばした姿勢)やターンの動きを再現しながら、腰まわりを安定して保てる力(体幹の持久力)や、腰が丸まらないようにコントロールできているかを確認します。

.webp)

この記事を書いた人

アルコット接骨院院長

柔道整復師

フットケアトレーナーマスターライセンス、足爪補正士、テーピングマイスター、IASTMマニュアルセラピスト、FMS 、SFMA、FCS、BPL mentorship program修了、マイオキネマティック・リストレーション、ポスチュラル・レスピレーション、ペルビス・リストレーション、インピンジメント&インスタビリティ修了