「能ある鷹は爪を隠す」「爪に火を灯す」「爪の垢を煎じて飲む」「爪を研ぐ」など、日本には「爪」が登場することわざがたくさんあります。最近ではネイルサロンも広まり、爪をきれいに整える文化も定着してきました。

それでも、私たちは「爪」について実はあまりよく知らないのではないでしょうか?

医療に関わる人でさえ、爪の詳しいしくみについては意外と知られていないのが現状です。特に足の爪に関しては、「汚いもの」として扱われがちで、日常的なケアが十分に行われていないことも多いです。

そこで今回は、「爪」と「栄養」の関係について、わかりやすく解説していきます。

爪のトラブルは体からのサイン

何もしていないのに爪が割れてしまったり、薄くてふにゃふにゃしたりしていませんか?

爪は実は「皮膚が硬く変化したもの」で、「第2の皮膚」とも呼ばれています。風邪をひいたり体調が悪くなると肌の調子が落ちるのと同じように、爪にも体の不調が表れます。

爪は健康状態を映す鏡のような存在です。体の中で栄養が足りていなかったり、どこかに不調があると、「巻き爪」「割れ爪」「二枚爪」など、爪にさまざまなトラブルが出てくることがあります。

巻き爪などのケアには、キューティクルオイルを塗るなど外側からのケア方法もありますが、それだけでは限界があります。体の内側、つまり食事や栄養バランスを見直すことで、爪そのものを元気にしていくことができるのです。

爪は「第2の皮膚」?その役割としくみ

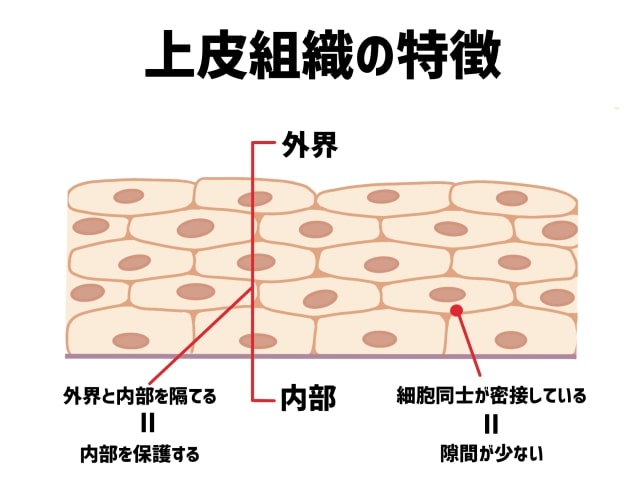

爪は、皮膚や髪の毛と同じ「角質からできた組織」です。これは「角化性の上皮組織」と呼ばれます。

上皮組織とは、体の表面や内側をおおっている組織のことで、外からの刺激や細菌などから体を守るはたらきをしています。

つまり、爪は体の内側を守る“バリア”のような役割をしていて、外の世界と体の中とを分ける、大切な組織なのです。

知っておきたい爪の基礎知識

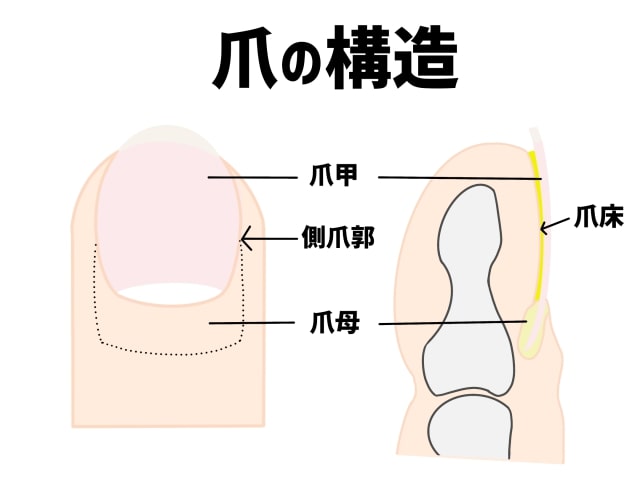

次に爪の構造について簡単に説明します。爪は、爪甲、爪母、爪床、爪郭の4つの部位で構成されています。

①爪甲

「爪甲」とは、いわゆる爪の本体のことです。健康な爪甲は少しだけカーブしており、このカーブが強くなりすぎると「巻き爪」と呼ばれる状態になります。

爪は本来、うっすらと透明ですが、皮膚にくっついている部分は下にある毛細血管が透けて見えるため、ピンク色に見えます。一方で、先端など皮膚から離れている部分は白く見えます。

また、「爪白癬」、いわゆる爪水虫などの感染症になると、爪の色が濁ったり黄色っぽく変色することがあります。

②爪母

「爪母」は、爪をつくる“工場”のような大事な部分です。ほとんどは皮膚の下に隠れていて見えませんが、一部だけ白っぽい半月の形で見えることがあります。これが「ルヌーラ(爪半月)」です。

この爪母にトラブルが起こると、爪が変形したり、色や質に異常が出ることがあります。健康な爪を保つためには、見えないこの部分もとても重要なのです。

③爪床

「爪床」とは、爪のすぐ下にある皮膚の部分のことです。健康なときは柔らかくしっとりしていますが、トラブルがあると、爪の下に硬い角質ができてしまうことがあります。

この爪床には毛細血管がたくさん通っていて、血流がとても豊富です。そのため、爪は血液の状態に大きく影響を受けやすく、貧血や栄養不足があると、爪の色や形に変化が現れることがあります。

④爪郭

爪のまわりを囲んでいる皮膚のことを「爪郭」といいます。特に、爪の左右を支えている部分は「側爪郭」と呼ばれています。

この側爪郭は、爪を正しい位置に保つ大切な役割がありますが、深爪をしてしまうと、爪の角がこの皮膚に刺さってしまうことがあります。これが原因で、炎症が起きたり、強い痛みが出たりすることがあります。

爪は何でできているの?その成分としくみ

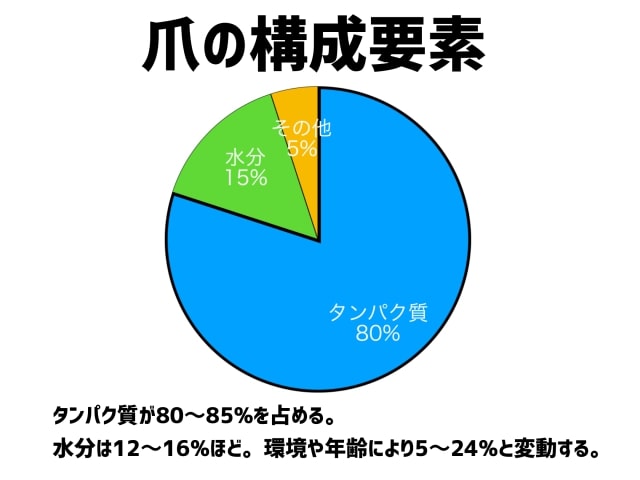

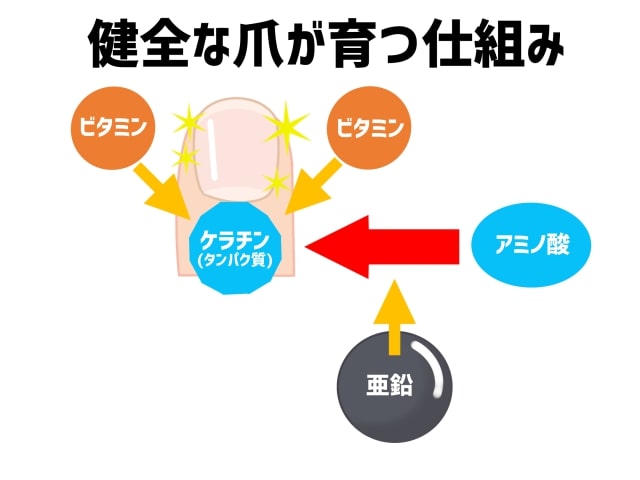

爪は主に「たんぱく質(ケラチン)」と「水分」、そして少量のビタミンやミネラルでできています。

ケラチンには2種類あり、「軟ケラチン」は皮膚や髪の毛に多く、「硬ケラチン」は爪や角などに含まれます。爪が硬いのはこの「硬ケラチン」が使われているからです。

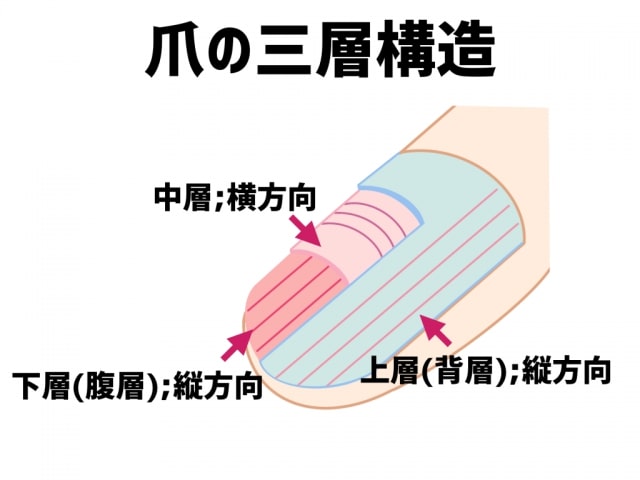

さらに、爪は「上層・中層・下層」の3つの層でできており、繊維の向きがそれぞれ異なります。上と下の層では縦向きに、中の層では横向きに繊維が走っていて、それが爪をより硬く、衝撃に強くしている理由なのです。

爪の大切な3つの役割

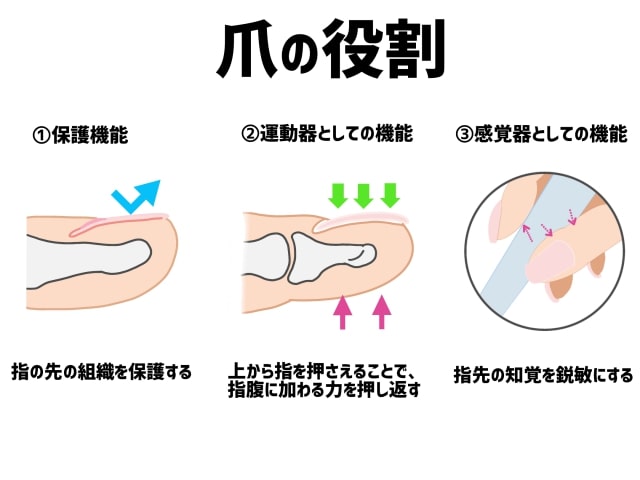

1. 保護するはたらき

爪は、指先のやわらかい組織を守る「カバー」のような役割をしています。もし爪がはがれてしまうと、靴の圧迫やちょっとした衝撃でも、指先がすぐに炎症を起こしてしまいます。

2. 動きや力をサポートするはたらき

手の爪は、物をしっかり握るときに力を支え、足の爪は、歩いたり走ったりするときに地面をしっかり踏み込むために重要です。

特に足の爪を深く切りすぎたり、はがれてしまった場合、踏み込む力が弱くなり、うまく歩けなくなることもあります。

3. 感覚を助けるはたらき

爪には、指先の感覚を鋭くする役目もあります。たとえば手先で細かい作業をするとき、爪があることで物の感触をしっかり感じることができます。

足の場合は、爪がないと感覚が鈍くなり、転びやすくなったり歩き方が不安定になることがあります。

爪が弱い…それ、たんぱく質不足かも?

前にもお伝えした通り、爪の大部分は「たんぱく質」でできています。実に8割以上がたんぱく質です。

そのため、たんぱく質が不足すると、爪が薄くなったり、弱くなったり、巻き爪になりやすくなることがあります。

巻き爪がある方や、爪が割れやすい・弱いと感じる方は、まず「たんぱく質が足りているかどうか」を見直してみることが大切です。

たんぱく質、足りていますか?

爪の健康を守るために大切なのが「たんぱく質」。では、自分に必要なたんぱく質が毎日ちゃんと摂れているか、チェックしてみましょう!

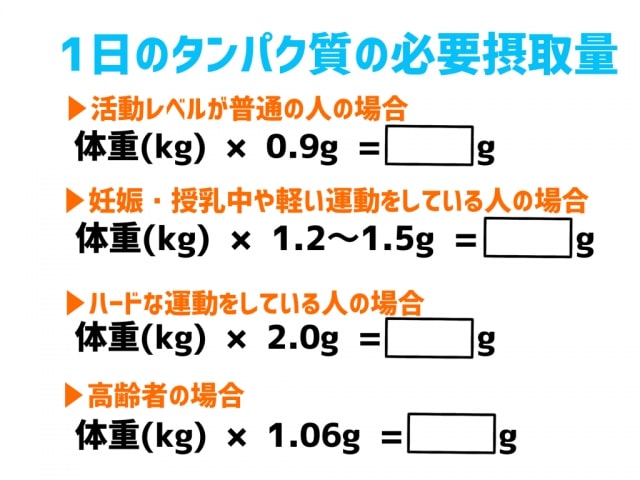

1日で必要なたんぱく質量の目安

まずは自分に必要な量を知ることが大切です。

| 活動レベル | 必要なたんぱく質量(1日あたり) |

|---|---|

| 一般的な活動量の人 | 体重1kgあたり 約0.9g |

| 軽く運動している人・妊娠中・体格が大きい人 | 体重1kgあたり 1.2〜1.5g |

| 激しい運動をしている人 | 体重1kgあたり 2.0g |

| 高齢者 | 体重1kgあたり 約1.06g |

1食あたり20〜30gが目安

例として、以下の量でたんぱく質約20gが摂れます:

- 豚ヒレ肉100g

- サバ1切れ(100g)

- 卵+納豆+豆腐少量で約20g

日々の食事で、朝・昼・夜すべてでたんぱく質をしっかり摂ることが大切です。

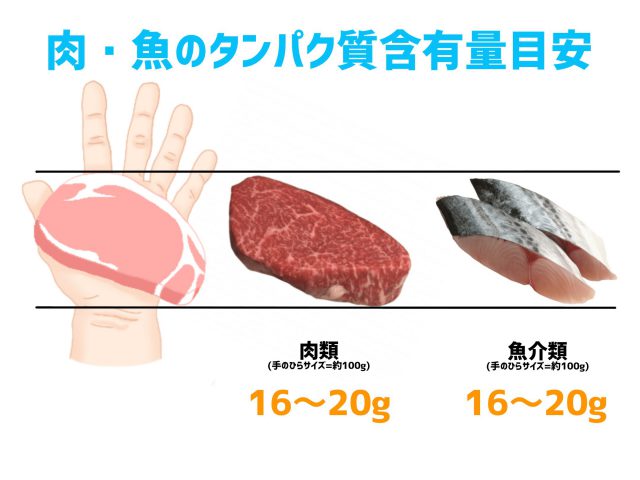

「ハンドポーション」で覚える

肉や魚の量は、自分の手のひらと同じサイズ=約100gと覚えると便利。

→ それだけでたんぱく質約20g!

「量だけ」じゃダメ。質と吸収も大切

たんぱく質の量を満たしていても、以下の2点にも注意しましょう:

しっかり消化・吸収されていること

→ 胃腸の調子も見直してみましょう。

アミノ酸バランスが良いこと(=良質なたんぱく質)

→ 肉・魚・卵・乳製品・大豆製品をバランスよく!

爪の強さは「アミノ酸バランス」で決まる!

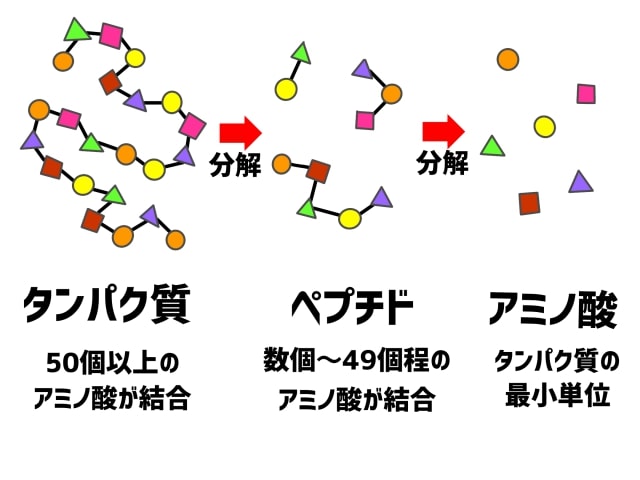

たんぱく質は、体の中で「アミノ酸」という小さな成分に分解されて使われます。

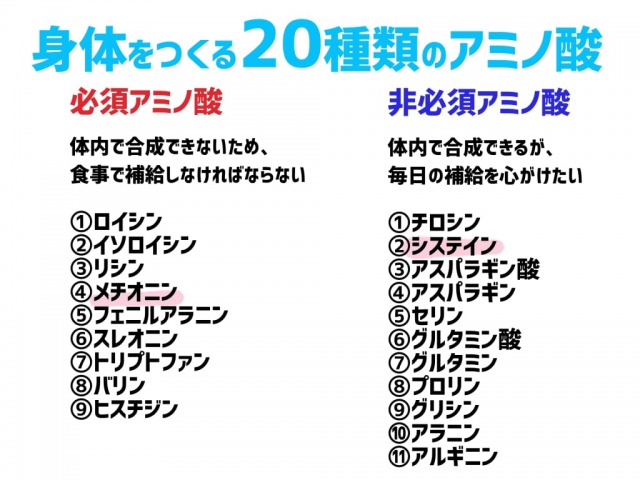

このアミノ酸の中でも、体内で作れない9種類を「必須アミノ酸」と呼び、食事から摂る必要があります。

一方で、体内で作れるアミノ酸もありますが、健康を保つためにはやはり食事でバランスよく摂ることが大切です。

こうした必須アミノ酸も含めてバランスよく含まれているたんぱく質が「良質なたんぱく質」といえます。

爪をつくる「ケラチン」に必要な成分は?

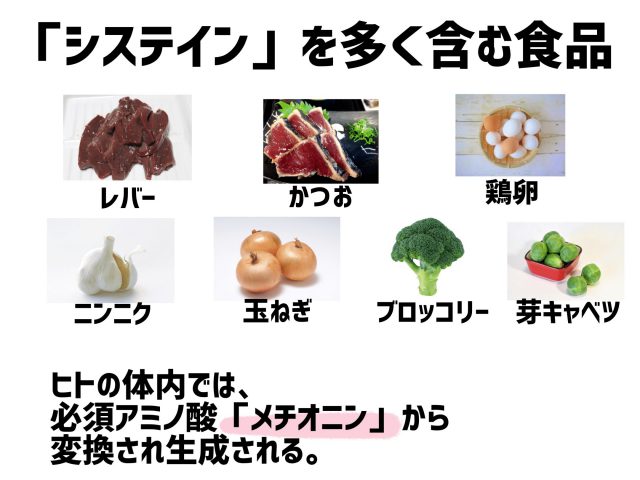

爪の主成分であるケラチンは、18種類のアミノ酸からできていて、その中でも特に大切なのが「システイン(またはシスチン)」という成分です。

システインが多く含まれることで、爪の強さや丈夫さが左右されると言ってもいいほど大切な存在です。

システインを多く含む食品はこれ!

- 肉類(特にレバー)

- 魚類

- 卵

- ニンニク

- 玉ねぎ

- ブロッコリー

- 芽キャベツ など

また、システインは体内で「メチオニン(必須アミノ酸)」からも作られるため、必須アミノ酸が豊富な食品を食べることも重要です。

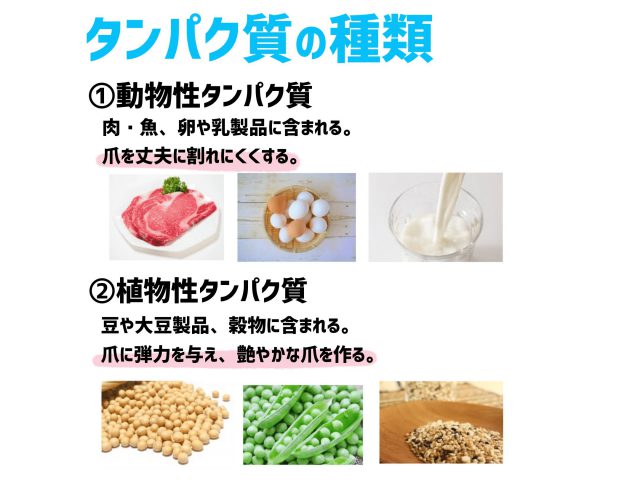

「動物性」と「植物性」 たんぱく質のちがい、知っていますか?

動物性たんぱく質

肉・魚・卵・牛乳・ヨーグルトなどに含まれています。

→ 爪を丈夫にして、割れにくくする働きがあります。

植物性たんぱく質

豆類・大豆製品(納豆・豆腐など)・穀物などに含まれています。

→ 爪にしなやかさやツヤを与える働きがあります。

どちらか一方ではなく、動物性と植物性のたんぱく質をバランスよくとることが、美しく健康な爪づくりのカギになります。

たんぱく質、ちゃんと吸収できていますか?

よく「人間は食べたものでできている」と言いますが、実は正しくは「人間は、食べて・消化・吸収されたものでできている」んです。

胃のはたらきがカギ

胃は、たんぱく質の消化・吸収にとても大切な役割を持っています。

胃の主な役割は4つ:

- 食べ物を一時的にためておく

- たんぱく質や脂質の“はじめの消化”を行う

- ミネラルを体に吸収しやすい形にする

- 食べ物に含まれる細菌を殺菌する

これらを助けるのが「胃酸」です。

胃酸の分泌が少ないと、たんぱく質を食べてもちゃんと吸収できず、腸で“ただのゴミ”になってしまうことも。

胃酸が足りないサインとは?

- 下痢や排便回数が多い

- 便のにおいが強い

- 食後に重たい感じがする

そんな人は、「たんぱく質の消化不良」が起きている可能性があります。

胃酸が減る原因って?

胃酸がうまく出なくなるのには、普段の食生活や習慣が関係していることがあります。

- 原因①:やわらかくて消化の早いものばかり食べている

たとえば、パン・お菓子・麺類など糖質中心の食事ばかりだと、胃がしっかり働く機会が減ってしまい、胃酸も分泌されにくくなります。 - 原因②:よく噛まずに食べている

食事の際に咀嚼(そしゃく)回数が少ないと、胃に届くころには消化がうまく始まっておらず、胃酸の分泌も少なくなってしまいます。

つまり、よく噛んで、バランスの良い食事をとることが、胃酸の正常な分泌を助ける第一歩です。

胃酸分泌のチェック方法

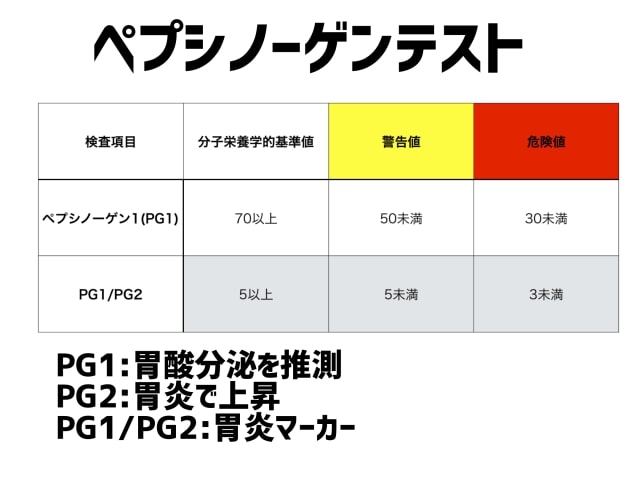

血液検査:「ペプシノーゲンテスト」

| 項目 | 説明 |

| PG1 | 胃酸の出具合を反映。70以上なら正常、50未満で低下、30未満で重度の低胃酸状態。 |

| PG2 | 胃の炎症があると上昇。 |

| PG1/PG2 | この比率が5未満になると、胃炎の可能性があります。 |

PG1が70以上であれば、胃酸は十分分泌されている。50未満になると、低胃酸状態で、タンパク質の消化が苦手であることが予測できます。30未満になると、自力でのタンパク質の消化が難しく、ペプチドやアミノ酸といったタンパク質が細かく分解された状態で摂取しなければいけません。

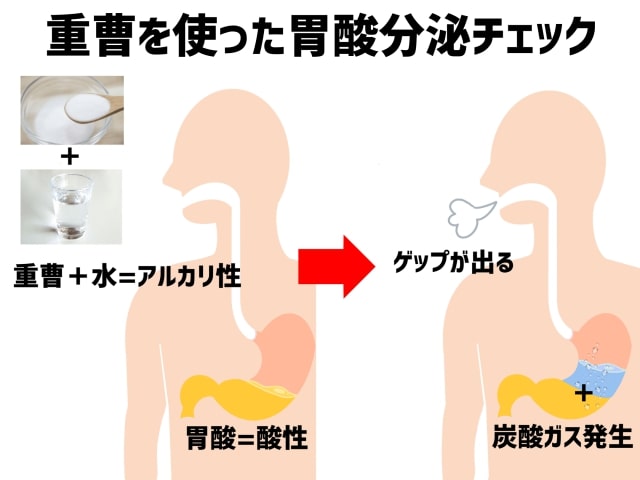

自宅でできる!重曹チェック

- 朝、何も食べていない状態で行う

- 小さじ1/3の重曹(ベーキングパウダー)をコップ1杯の水に溶かす

- ゆっくり飲む

- 5分以内にゲップが出ればOK!出なければ胃酸が不足している可能性あり

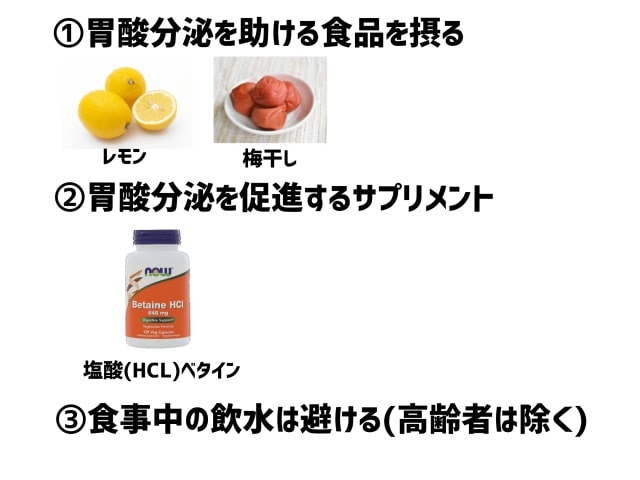

胃酸の分泌を助ける方法

- レモン・梅干し:pHが胃酸と近く、唾液の分泌を促す

- 胃酸が極端に少ない人(PG1が30未満):→ HCLベタイン(塩酸)のサプリを検討

- 食事中の水分のとりすぎに注意:胃酸が薄まってしまうため控えめに(※高齢者は例外)

爪が割れやすいのは「ビタミンA不足」かも?

ビタミンAってどんな栄養?

- ビタミンAは「脂溶性ビタミン」の一つで、脂に溶けて体内に吸収される性質があります。

- 肝臓などに蓄積されやすく、過剰摂取にも注意が必要です。

ビタミンAの働き

- 皮膚や粘膜(目・口・鼻など)を正常に保つ

- 肌の乾燥を防ぎ、バリア機能を強化する

- 爪の主成分であるケラチンの形成をサポートするです。

つまり、ビタミンAが足りないと皮膚や爪の細胞の入れ替わりがうまくいかず、乾燥や割れやすさの原因になります。

不足するとどうなる?

- 爪が乾燥・割れやすくなる

- 二枚爪になりやすくなる

- 夜になると見えづらくなる「夜盲症」

- 目の乾燥(角膜乾燥症)や感染症リスクも上がる

ビタミンAは何から摂れる?

| 食品(100gあたり) | 含有量(μg RAE) |

|---|---|

| 鶏レバー | 14,000 |

| 豚レバー | 13,000 |

| アナゴ(蒸し) | 890 |

| モロヘイヤ(生) | 840 |

| にんじん(生) | 680 |

- 動物性食品 → レチノール(吸収が良い)

- 植物性食品 → β−カロテンなど(体内でビタミンAに変換)

摂りすぎには注意!

- ビタミンAは、過剰に摂取すると肝臓にたまりすぎることがあります。

- 一般的な耐容上限量は 2,700μg RAE/日です。→ 特にレバーの食べすぎには注意!

爪を強くする「ビタミンB群」のはたらき

爪を丈夫に育てたいなら、「ビタミンB群」を意識して摂ることが大切です。

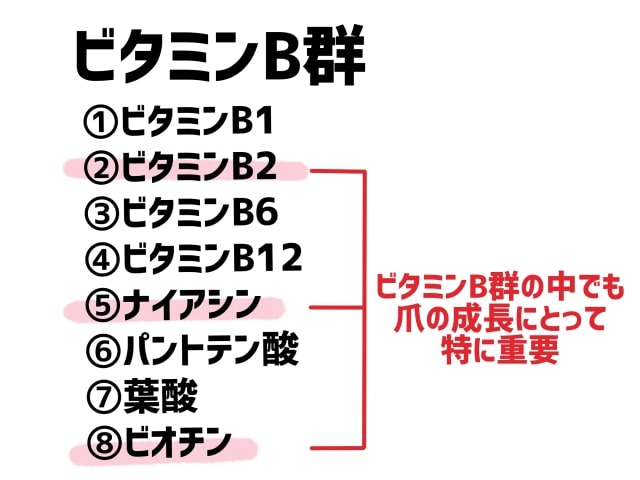

ビタミンB群は全部で8種類あり、それぞれが体のさまざまな働きをサポートしています。

ビタミンB群ってどんな栄養?

- B1・B2・B6・B12

- ナイアシン

- パントテン酸

- 葉酸

- ビオチン

これら8つをまとめて「ビタミンB群」と呼びます。

水に溶けやすい「水溶性ビタミン」で、体にたまりにくいため、毎日の食事でしっかり補うことが大切です。

爪の健康に関わる3つのビタミンB

- ビタミンB2(発育のビタミン)

たんぱく質の代謝を助け、細胞の再生をサポートします。

→ 皮膚・髪・爪の再生を促進 - ナイアシン(肌のビタミン)

血流を良くし、健康な皮膚や粘膜の形成に役立ちます。

→ 血行改善・肌の生まれ変わりをサポート - ビオチン

アミノ酸の代謝や細胞分裂に関わり、爪の材料となるたんぱく質の合成にも重要です。

→ 爪を厚く丈夫にし、割れにくくする

食事でしっかり補おう!

ビタミンB群は、一度にたくさん摂っても体にたまりにくいので、毎日の食事の中でこまめに補うことが大切です。

ビタミンB2を多く含む食品(100gあたり)

| 食品 | 含有量 |

|---|---|

| 豚レバー | 3.60mg |

| 牛レバー | 3.00mg |

| 納豆 | 0.56mg |

| まいたけ | 0.49mg |

| 卵(生) | 0.43mg |

| モロヘイヤ | 0.42mg |

ナイアシンを多く含む食品(100gあたり)

| 食品 | 含有量 |

|---|---|

| カツオ | 19.0mg |

| キハダマグロ | 17.5mg |

| ピーナッツ | 17.0mg |

| 豚レバー | 14.0mg |

| 牛レバー | 13.5mg |

ビオチンを多く含む食品(100gあたり)

| 食品 | 含有量 |

|---|---|

| 鶏レバー | 232.4μg |

| 落花生 | 92.3μg |

| 豚レバー | 79.6μg |

| 牛レバー | 76.1μg |

| 卵黄(生) | 65.0μg |

ビタミンEでツヤのある美しい爪に!

「爪のツヤがなくなってきた…」「色がくすんで見える」

そんなときに注目したいのが ビタミンEです。

ビタミンEのはたらきとは?

ビタミンEがしっかり働くと、爪に栄養が行き渡り、自然なツヤとピンク色を取り戻す手助けになります。

- 毛細血管の血流をよくする

- 抗酸化作用で体をサビ(老化)から守る

- 若々しさを保つことから、「若返りのビタミン」とも呼ばれます

抗酸化作用って?

体の中では「活性酸素」というサビのような物質が日々発生しています。

これが細胞を傷つけると、老化や不調の原因に。ビタミンEはこの活性酸素から体を守ってくれる“サビ止め”のような役割をしてくれます。

ビタミンB2を多く含む食品(100gあたり)

| 食品 | 含有量 |

|---|---|

| 豚レバー | 3.60mg |

| 牛レバー | 3.00mg |

| 納豆 | 0.56mg |

| まいたけ | 0.49mg |

| 卵(生) | 0.43mg |

| モロヘイヤ | 0.42mg |

ビタミンCもビタミンEと同じく抗酸化作用を持っていて、両者は特別な関係にあります。ビタミン EはビタミンCと一緒に摂ることで相乗効果が得られます。

ビタミンEを多く含む食品(100gあたり)

| 食品 | 含有量 |

|---|---|

| アーモンド | 29.4mg |

| サフラワー油 | 27.1mg |

| トウモロコシ油 | 17.1mg |

| モロヘイヤ(生) | 6.5mg |

| 西洋かぼちゃ(生) | 4.9mg |

※可食部100g当たりの含有量

ビタミンCを多く含む食品(100gあたり)

| 食品 | 含有量 |

|---|---|

| 赤ピーマン | 170mg |

| 黄ピーマン | 150mg |

| ゆず果皮 | 150mg |

| 菜の花 | 130mg |

| パセリ | 120mg |

| ブロッコリー | 120mg |

| レモン | 100mg |

※可食部100g当たりの含有量

「反り爪(スプーンネイル)」は鉄不足のサインかも?

爪が反ってきたり、割れやすくなってきたら、それは鉄不足のサインかもしれません。

日本人にとって鉄は特に不足しやすい栄養素のひとつ。その理由や対策をわかりやすく解説します。

鉄の役割と種類

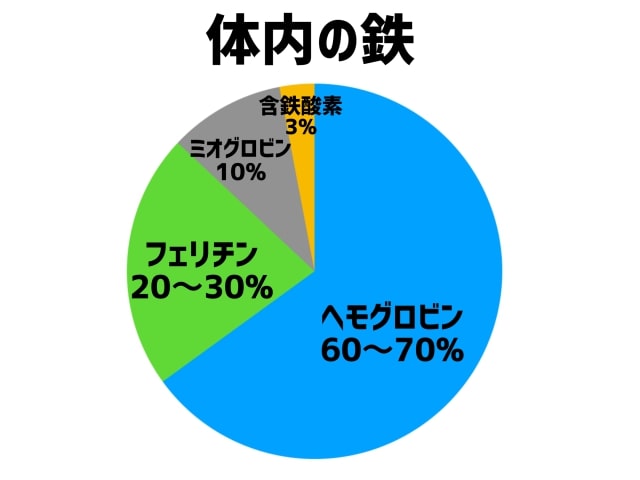

鉄は体内に約2〜4g存在し、主に赤血球のヘモグロビンとして働きます。

ヘモグロビンは全身に酸素を運ぶ大切な役割を担っています。

| 種類 | 主に含まれる食品 | 吸収率 |

|---|---|---|

| ヘム鉄 | 肉・魚などの動物性食品 | 約10〜20% |

| 非ヘム鉄 | 野菜・豆類など植物性食品 | 約1〜6% |

※卵や乳製品は動物性でも非ヘム鉄が多い

爪でわかる鉄不足のサイン

鉄が足りなくなると、以下のような爪の変化が現れることがあります:

- 爪が反る(スプーンネイル)

- 爪の色が白っぽくなる

- 爪に縦ジワ・凹凸ができる

これらは、鉄不足によって細胞のエネルギー産生が低下することで起こる現象です。

「隠れ貧血」に注意!フェリチンがカギ

体の中では「活性酸素」というサビのような物質が日々発生しています。

これが細胞を傷つけると、老化や不調の原因に。ビタミンEはこの活性酸素から体を守ってくれる“サビ止め”のような役割をしてくれます。

「鉄は足りてる?」を見極めるには“2つの指標”が必要

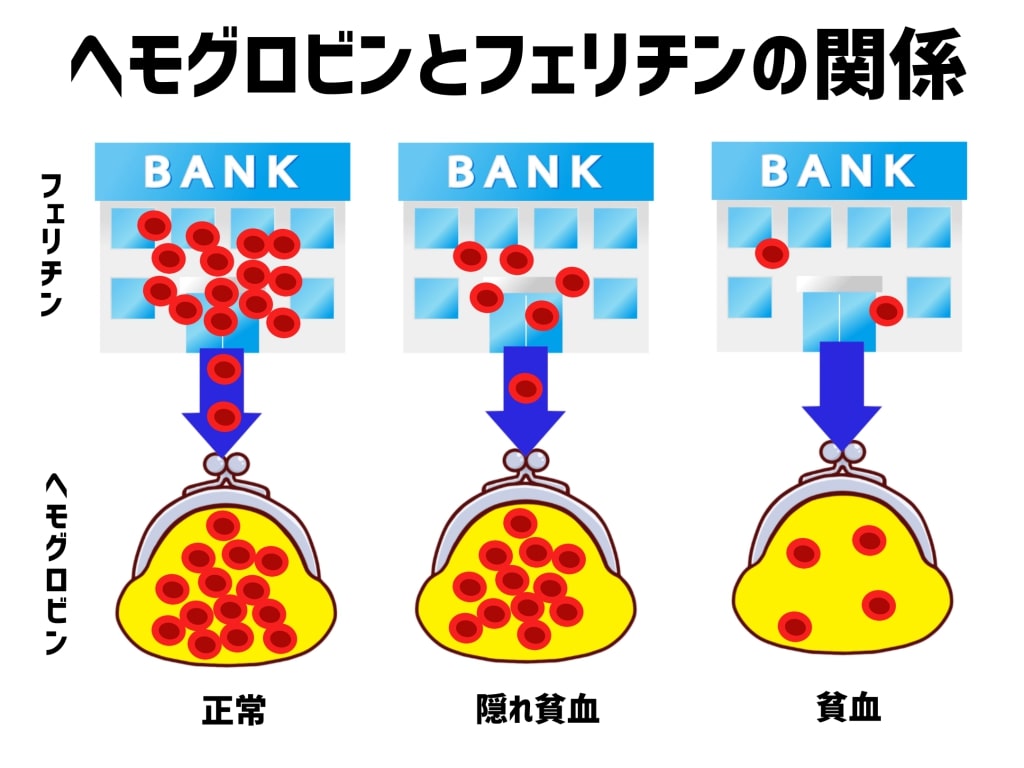

多くの人はヘモグロビンの値(12.5g/dL以下で貧血)だけを見て貧血を判断しますが、実は「フェリチン(貯蔵鉄)」の値も大切です。

「フェリチン」で“体にどれだけ鉄が蓄えられているか”がわかる

- ヘモグロビン=お財布の中の現金

- フェリチン=預金通帳の残高

「ヘモグロビンの値は正常なのに体調がすぐれない…」という方は、隠れ貧血の可能性があります。

実は、鉄はまず赤血球を優先して使われるため、体のほかの部分に使う分の鉄が不足していても、ヘモグロビンの数値は正常に見えることがあるのです。

- 正常な状態→ 財布にも預金通帳にもお金がある(ヘモグロビンもフェリチンも正常)

- 隠れ貧血→ 財布にはお金があるが、預金通帳は空っぽ(ヘモグロビン正常・フェリチン低下)

- 鉄欠乏性貧血→ 財布にも預金通帳にもお金がない(ヘモグロビン・フェリチンともに低下)

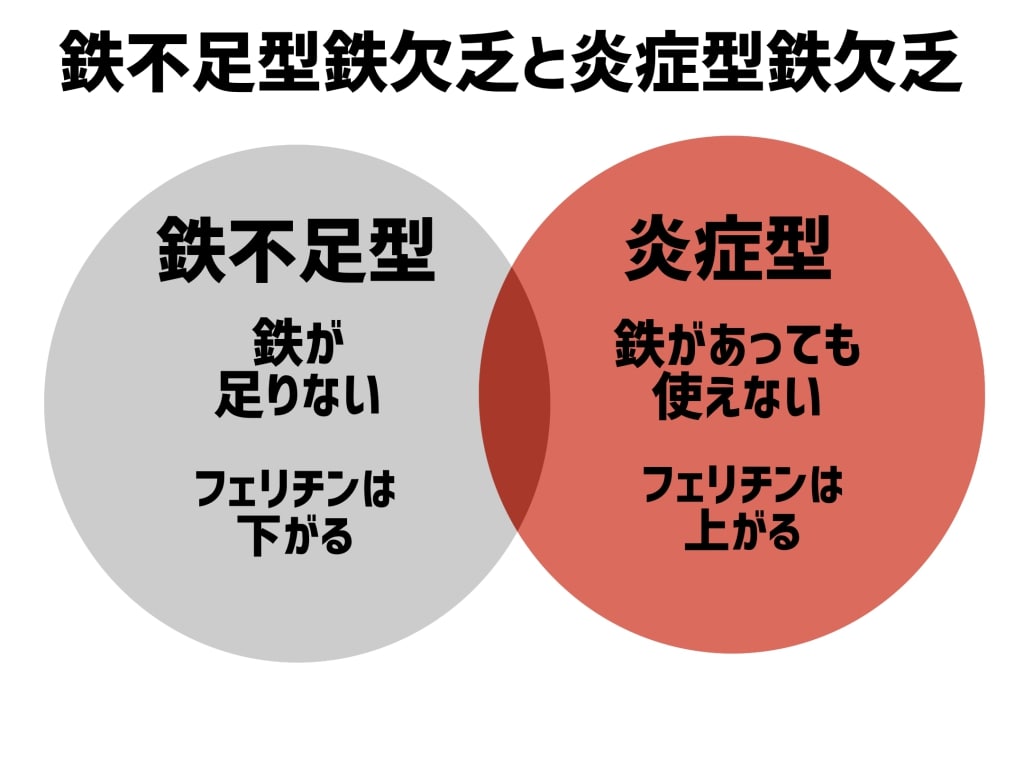

2つのタイプの鉄欠乏

1. 鉄不足型鉄欠乏(いわゆる普通の鉄不足)

これは、食事などから摂る鉄よりも、失われる鉄の方が多くなることで起こる鉄不足です。

・月経による出血

・偏った食生活

・ダイエットや少食 などが原因になります。

このタイプは、鉄をしっかり摂ることで改善できます。

2. 炎症型鉄欠乏(鉄はあるのに使えない)

こちらは、体の中に慢性的な炎症があることで、鉄がうまく使えなくなるタイプです。炎症があると、体は「細菌に感染している」と勘違いします。

細菌は鉄を栄養に増えるため、体は鉄を血液に出さないようにしてしまうのです。

その結果:

- 鉄があっても吸収されにくい

- 鉄が体内で必要な場所に届かない

慢性炎症と鉄不足の関係

慢性炎症の原因

- 脂肪肝・肥満・糖尿病・腸内環境の乱れ

- ストレス・アトピー性皮膚炎など

これらがあると体が「鉄を細菌に渡さないように」と防御反応を起こし、鉄の吸収や利用がうまくいかなくなるのです。

さらに鉄が腸で吸収されずに残ると、悪玉菌のエサとなって腸内環境が悪化→炎症が悪化…という悪循環に。

そのため、炎症がある場合は鉄剤の服用は避けた方がよいとされています。

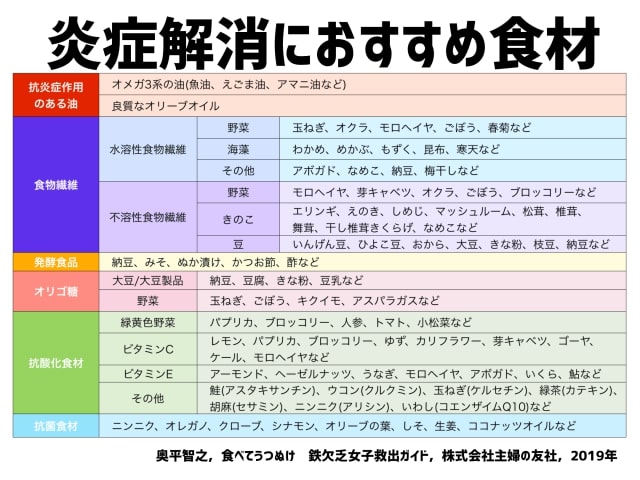

鉄を摂る前に「炎症の原因」を見直しましょう

鉄が足りないからといって、すぐに鉄を摂れば解決!…というわけではありません。

体の中に炎症があると、鉄がうまく吸収・利用されず、逆に悪化することもあります。

そのため、まずは炎症を引き起こす食べ物を見直すことが大切です。

避けたい食品と成分

▶ 質の悪い糖質

- ジュース(果糖ブドウ糖液糖)

- お菓子(白砂糖・精製糖)

→ 腸の悪玉菌のエサになり、腸内環境を悪化させて炎症を招きます。

▶ トランス脂肪酸・オメガ6の油

- マーガリン、ショートニング

- サラダ油(大豆油・コーン油など)

- 市販のドレッシング

→ 体内の炎症を促進する油。できるだけ避けたい成分です。

▶ 小麦や乳製品

- うどん、パン、クッキーなどのグルテン

- 牛乳、チーズ、ヨーグルトなどのカゼイン

→ 人によっては腸を刺激し、慢性的な炎症を起こす原因になります。

鉄を補うには?

鉄を多く含む食品(100gあたり)

| 食品 | 含有量 |

|---|---|

| 豚レバー | 13.0mg |

| 鶏レバー | 9.0mg |

| シジミ | 5.3mg |

| アサリ | 3.8mg |

| 大根葉 | 3.1mg |

※可食部100g当たりの含有量

鉄の吸収を高める工夫

1.ビタミンC・クエン酸と一緒に摂る

→ レモン・梅干し・トマト・お酢など

2.胃酸をしっかり出す

→ よく噛む(30回以上)、食事中の水分は控えめに

3.食品添加物に注意

→ 加工食品・インスタント食品に含まれるリン酸塩は鉄の吸収を妨げます

鉄を吸収できる体づくりのポイント

1. 炎症を抑える油に切り替える

- 摂りたい油:魚油・えごま油・アマニ油・オリーブオイル

- 控えたい油:サラダ油(大豆油・コーン油など)、加工食品の油

2. 腸内環境を整える食材

| 食品 | 食材・栄養素例 |

|---|---|

| 水溶性食物繊維 | 海藻・オートミール・納豆など |

| 不溶性食物繊維 | 野菜・きのこ・玄米など |

| 発酵食品 | 味噌・キムチ・ヨーグルトなど |

| オリゴ糖 | バナナ・玉ねぎ・蜂蜜など |

| 抗酸化食品 | 緑茶・ブルーベリー・緑黄色野菜など |

| 抗菌食材 | にんにく・しょうが・シナモンなど |

爪に白い斑点がある人は「亜鉛不足」かも?

爪にポツポツと白い斑点ができることがあります。

それ、もしかしたら亜鉛不足のサインかもしれません。

そのため、まずは炎症を引き起こす食べ物を見直すことが大切です。

亜鉛ってどんな栄養素?

- 亜鉛は、鉄と同じく不足しやすいミネラルです。

- 成人の体内に約2gほど存在し、肝臓・皮膚・目・前立腺などに多く含まれています。

亜鉛の主なはたらき

- DNAやRNAの合成に必要 → 細胞の分裂や新陳代謝をサポート

- ケラチンの合成に関わる → 爪・髪・皮膚の形成に不可欠

- 粘膜や皮膚の健康を保つ

つまり、爪や髪が健康に伸びるために必要な栄養素なのです。

亜鉛は汗でも失われやすい!

亜鉛は体に蓄えにくく、汗などからもどんどん失われていきます。

そのため、毎日の食事でこまめに補うことが大切です。

| 1日の摂取目安量 |

|---|

| 成人男性:10mg |

| 成人女性:8mg |

亜鉛を多く含む食品(100gあたり)

| 食品 | 含有量 |

|---|---|

| 牡蠣 | 13.2mg |

| 松の実(生) | 6.9mg |

| 豚レバー | 6.9mg |

| 牛肩ロース赤身 | 5.6mg |

| 牛もも肉赤身 | 4.4mg |

※可食部100g当たりの含有量

サプリのとりすぎには注意!

通常の食事で過剰になることはほとんどありませんが、

サプリメントを長期間取りすぎると、銅の吸収が妨げられるなどの不調につながることがあります。

ケイ素は、爪の健康を守る“土台”の栄養素

ケイ素(シリカ)は、骨・関節・血管・皮膚・髪・歯・爪など、私たちの体のあらゆる部分に存在する重要なミネラルです。

しかし、年齢とともに体内のケイ素は減少していきます。

ケイ素は体内で作れない!

ケイ素は体の中で作り出すことができないため、食事から摂るしかありません。

ケイ素を多く含む食品

- 根菜類(ごぼう・れんこん など)

- 穀物(玄米・大麦 など)

- 海藻類

- 貝類

- ミネラルウォーター(硬水)など

これらの食品は、土壌中のケイ素を吸収して育つため、ケイ素を自然に含んでいます。

ケイ素が不足するとどうなる?

- 爪が割れやすくなる

- 髪が抜けやすくなる

- 皮膚がたるんだりシワができやすくなる

つまり、体のハリ・強さ・若々しさに深く関わっているのがケイ素です。

ケイ素と爪の深い関係

爪も皮膚と同じように、毎日少しずつ生まれ変わっています(新陳代謝)。

若いうちは体内のケイ素量が多く、コラーゲンの結びつきが良く、老廃物もスムーズに排出されるため、丈夫でキレイな爪が育ちます。

しかし…

- 40代になると、体内のケイ素量は20代の半分ほどに減少

- コラーゲンをつなぎとめる“接着力”が弱まり

- 老廃物がたまりやすくなり

- 爪の細胞がスカスカになり、もろくなってしまうのです

丈夫で美しい爪のために、ケイ素を意識した食事を!

毎日の食事で少しずつ補えば、ケイ素不足を防ぐことができます。

「割れやすい」「ツヤがない」「すぐ欠ける」と感じる方は、ケイ素を見直してみましょう。

まとめ:爪の健康を保つための栄養素とその役割

1. タンパク質(ケラチン)の重要性

- 爪の主成分であるケラチンは、18種類のアミノ酸から構成され、特にシステインが14〜18%含まれています。

- システインは、肉類(特にレバー)、魚類、卵、ニンニク、玉ねぎ、ブロッコリー、芽キャベツなどに含まれます。

- 必須アミノ酸であるメチオニンから体内でシステインが合成されるため、これらの食品をバランスよく摂取することが重要です。

2. ビタミンとミネラルの役割

- ビタミンA: 皮膚や粘膜の健康維持に関与し、爪の乾燥や割れを防ぎます。

- ビタミンB群: 細胞の再生や代謝を助け、爪の成長を促進します。特にビタミンB2、ナイアシン、ビオチンが重要です。

- ビタミンE: 抗酸化作用により血行を促進し、爪にツヤを与えます。

- 鉄: 酸素の運搬を助け、鉄欠乏はスプーンネイル(反り爪)などの症状を引き起こす可能性があります。

- 亜鉛: 細胞分裂や新陳代謝に関与し、不足すると爪に白い斑点が現れることがあります。

- ケイ素: 爪の構造を強化し、年齢とともに減少するため、食品からの摂取が必要です。

3. 鉄欠乏の2つのタイプ

- 鉄不足型鉄欠乏: 摂取量が排出量を下回ることで起こります。

- 炎症型鉄欠乏: 慢性炎症により鉄の利用が妨げられ、体内に鉄があっても機能しない状態です。

これらの栄養素をバランスよく摂取することで、健康な爪を維持することができます。

巻き爪にお悩みの方はLINEでご相談ください。