About

タナ障害とは

タナ障害は、膝の中にある「滑膜ひだ」という薄い膜の一部が原因で起こる膝の痛みや違和感のことをいいます。

Plica Synovialis

「滑膜ひだ」ってなに?

膝の関節の中は「滑膜」という膜でおおわれています。この膜の一部がひだのように折れ曲がった構造になっていて、これを「滑膜ひだ」と呼びます。

このひだは、実は赤ちゃんがお母さんのお腹の中にいるとき(胎生期)に膝の関節がつくられる過程で、一時的にできた“しきり”の名残です。生まれる前にはこのしきりはほとんどなくなりますが、人によっては一部が残ることがあります。これが「滑膜ひだ」です。

滑膜ひだには4種類ありますが、この中でも特に問題を起こしやすいのが、「膝蓋内側滑膜ひだ」という場所です。

なぜ「タナ」と呼ばれるの?

日本の整形外科医がこの膝蓋内側滑膜ひだを調べた結果、膝のお皿(膝蓋骨)の内側に“棚(たな)”のような構造があることがわかりました。そこから日本ではこのひだを「タナ」と呼ぶようになり、痛みなどの症状が出る状態を「タナ障害」と呼ぶようになりました。

Mechanism

タナ障害のメカニズム

.webp)

膝の中に「滑膜ヒダ(タナ)」があっても、通常は何の問題もありませんが、運動や外傷によってこのヒダが膝関節の中でこすれたり、挟まれたりすることで痛みの原因になることがあります。

痛みが出るメカニズム

① タナ(滑膜ヒダ)が残っている

→ 多くの人に見られますが、通常は柔らかくて目立ちません。

② 繰り返しの膝の曲げ伸ばしや、ぶつけるなどの刺激を受ける

→ 例:スポーツ、長時間の膝の屈伸動作、転倒など

③ タナ(滑膜ヒダ)が膝のお皿(膝蓋骨)や大腿骨の内側に「こすれる」または「挟まる」

→ 膝の中の限られた空間にタナが入り込むような状態

④ ヒダ(滑膜ヒダ)が炎症を起こし、厚くなり(肥厚)、より挟まりやすくなる

→ 痛みや引っかかり感が強くなる悪循環へ

Cause

タナ障害の原因

滑膜ヒダは多くの場合で無症状ですが、刺激や損傷によって炎症を起こすことがあります。特に成長期のスポーツ選手に多く見られます。

- 膝の外傷(打撲・捻挫)

- 繰り返しの屈伸運動(サイクリング・ランニング・階段昇降)

- 筋力バランスの崩れ(内側広筋の弱化など)

- 関節内出血、半月板損傷、滑膜炎、離断性骨軟骨炎などの併発病変

Symptoms

タナ障害の症状

.webp)

滑膜ひだが大きすぎたり、運動などでこすれたりすると、膝の中で炎症を起こして、

- 曲げ伸ばしのときに引っかかり感、クリック音、膝崩れ感、ロッキング

- 痛み(膝の皿の内側・上縁部):鈍く、断続的な痛み

- 動かしたときの違和感

- 腫れや可動域制限

- 特に階段昇降、正座、スクワット、長時間の座位後の立ち上がりで増悪

などの症状が出ます。

Physical Exemination

タナ障害の検査

- 膝のお皿の内側あたりを押すと痛みがある

- 炎症を起こした「タナ(膝蓋内側滑膜ひだ)」が腫れていて、指で触れることができる

- 膝を曲げ伸ばしすると「ポンッ」と弾けるような感覚(弾発現象)が出ることもある

- レントゲンや超音波検査では、はっきりした異常が見つかりにくい

- MRI検査では「タナ(滑膜ひだ)」の状態を確認できますが、タナが存在するからといって必ずしも異常とは限りません

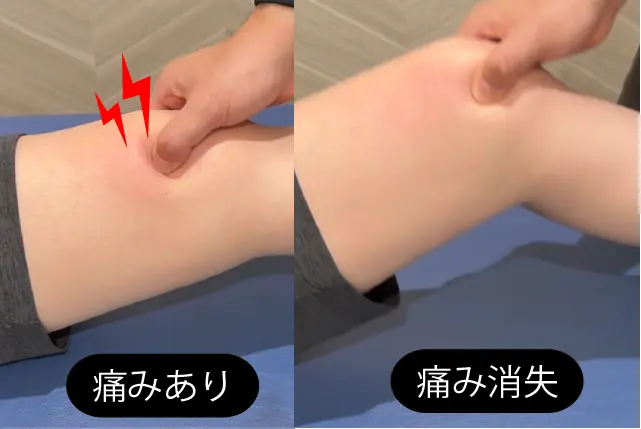

MPP(mediopatellar plica)テスト

- 膝を伸ばした状態で、お皿の内側を指で押さえると痛みが出る

- 膝を曲げるとその痛みがやわらぐ

この結果から「タナ」が原因の痛みかどうかを判断します。

Physical Therapy

タナ障害に対する理学療法

急性期(疼痛・炎症の軽減)

- アイシング、NSAIDs、運動制限

- 電気治療、超音波、摩擦マッサージ(瘢痕形成予防)

- 膝を数日間伸展位で固定することもある

回復期〜再発予防

- 可動域制限のある場合は終末伸展運動は避ける

- 大腿四頭筋(特に内側広筋)の強化

- ハムストリングス、腓腹筋のストレッチ

- 軽度スクワット、自転車、水泳、階段昇降トレーニング

- フォームローラーを用いた膝伸展ストレッチ

おすすめのエクササイズ:

クワドセット、ストレートレッグレイズ、レッグプレス、ミニスクワット

手術は慎重に判断

以前は「膝の痛み=タナのせい」とされ、関節鏡でタナを切除する手術が多く行われていました。

しかし、過去の調査では手術を受けた人のうち

- 完全に痛みがなくなったのは約64%

- 残りの36%は痛みが残った

という報告があり、むやみに手術を選ばないことが重要です。

Taping

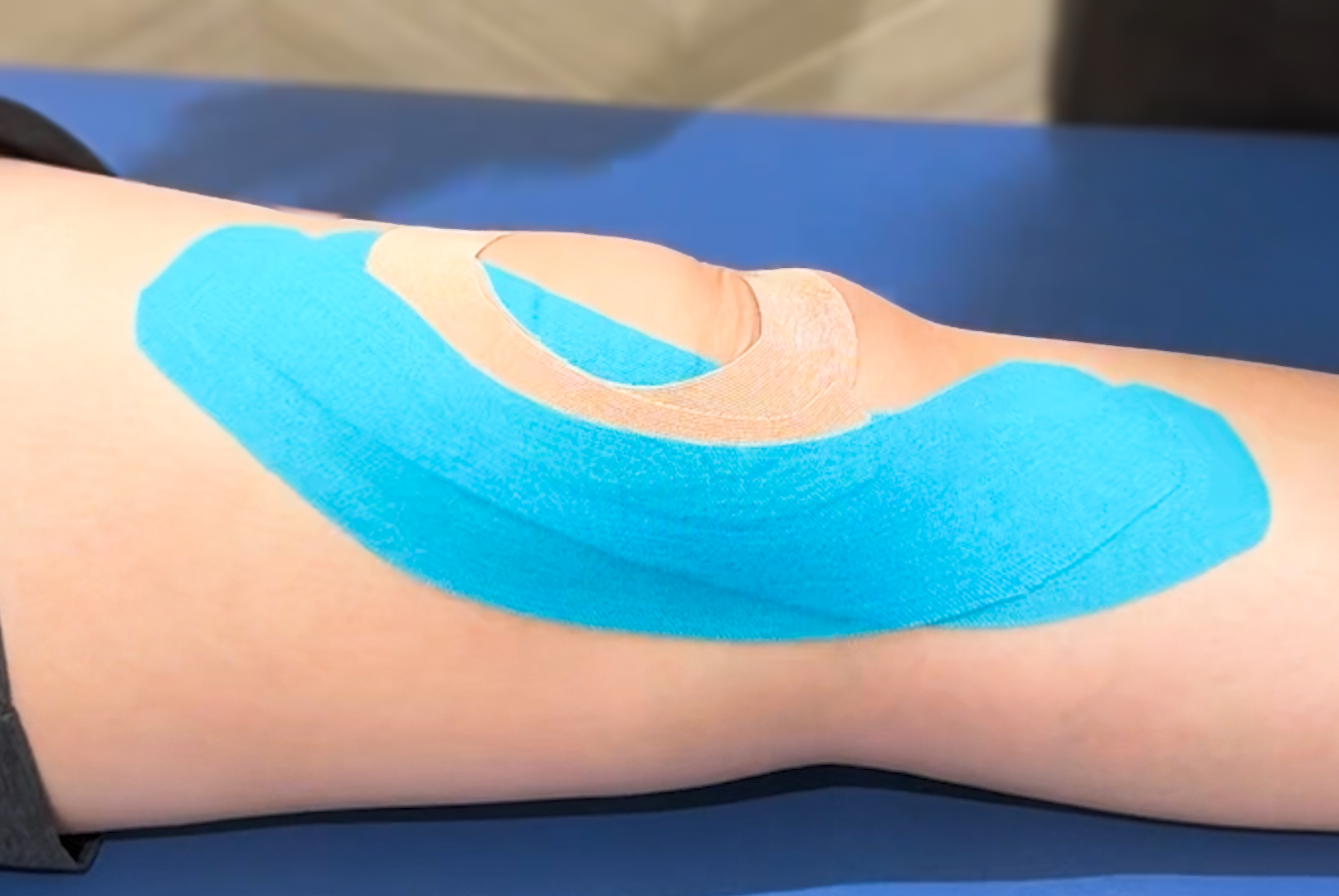

タナ障害に対するテーピング

タナ障害の治療はまず手術ではなく、運動量の調整やストレッチ、筋トレ、痛み止めなどの方法が行われます。

その中でも、テーピングは膝の痛みをやわらげたり、膝がぐらぐらしないように安定させるためによく使われる方法です。スポーツの現場でも、試合や練習の前にテープを貼ることがよくあります。

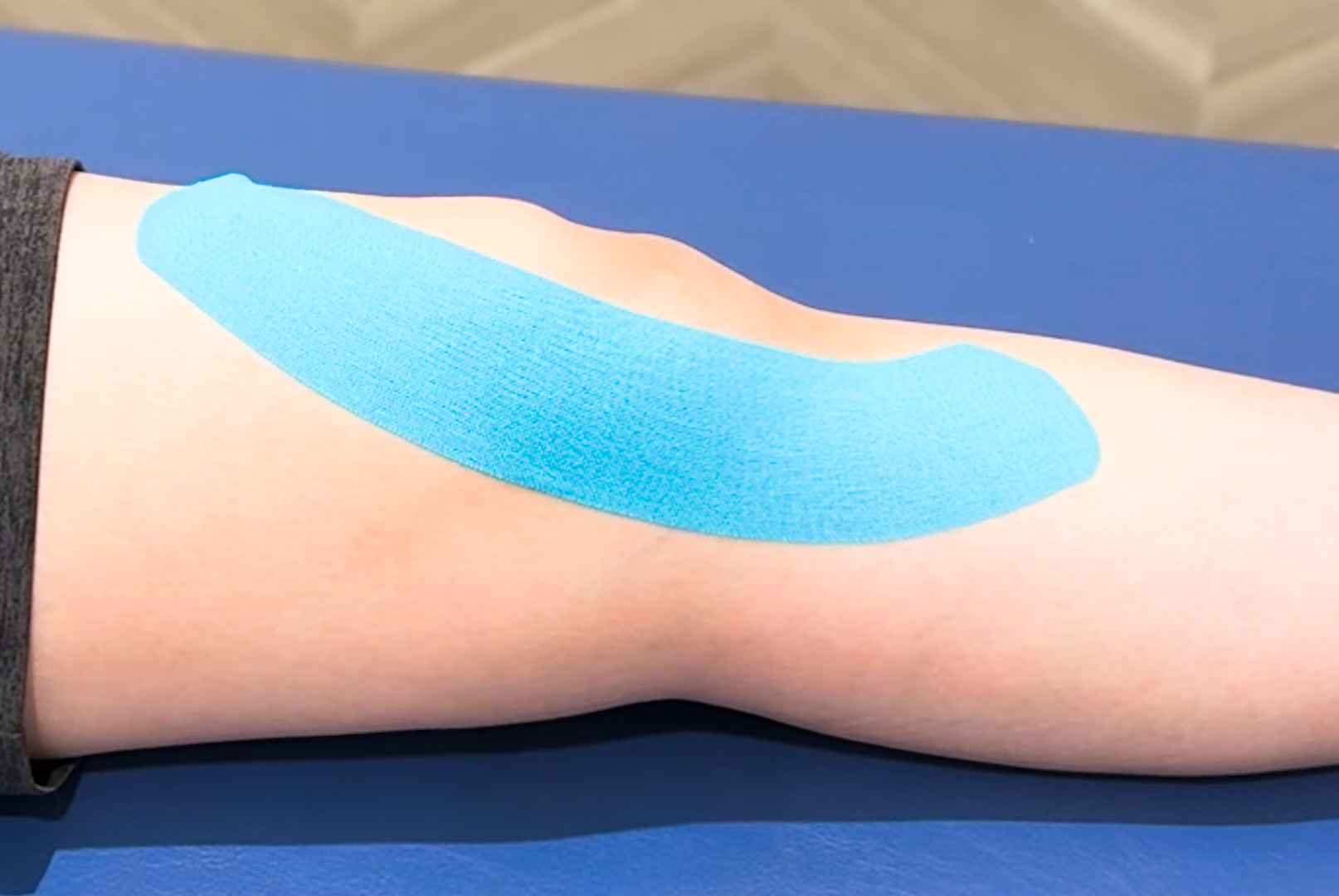

膝蓋骨誘導テーピング①

膝のお皿(膝蓋骨)を外側に誘導するようにテープを貼ります。膝蓋骨が余計な方向に動いてしまうのを防いで、安定した動きができるようにサポートします。

50mmのキネシオテープを使います。

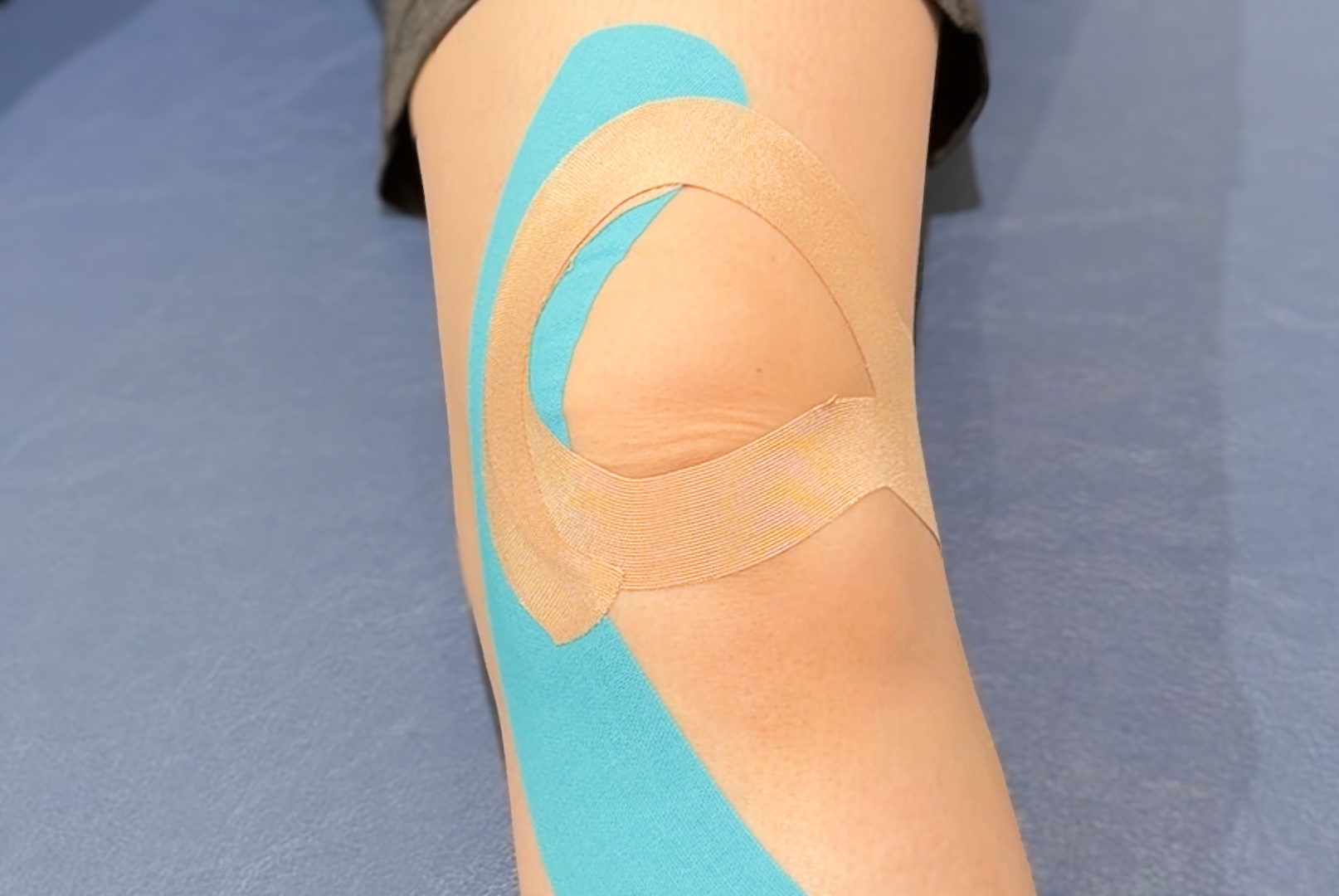

膝蓋骨安定化テーピング①

テープで内側から外側に膝蓋骨を安定させるように貼ることでタナが引っかかるのを防ぎます。

50mmのキネシオテープを2又に切ったものを使います。

膝蓋骨誘導テーピング②

膝蓋骨誘導テーピングを同様にもう1本貼ります。

アンダーラップ

かぶれを予防するためにアンダーラップを巻きます。

膝蓋骨圧迫テーピング

軽い圧迫により、「今、膝がどの位置にあるか」という感覚がわかりやすくなり、膝の周りの筋肉がうまく反応できるようになります。これによって、急に膝がガクッと力が抜けるような動きを防いだり、スポーツ中の方向転換やジャンプの着地で膝をしっかり支える力が高まります。

使用するテープはハードタイプの伸縮性テーピングの75mmです。

カバーリング

ソフトタイプの伸縮性テーピング75mmで、カバーリングして完成です。

IASTM

タナ障害に対するIASTM治療

IASTMは、専用の道具を使って筋肉や関節のまわりの組織をほぐす治療法です。指では届きにくい場所にもアプローチでき、固くなった組織をやわらかくしたり、動きをスムーズにしたりする効果があります。この治療を行うと、体の中で修復が進み、新しい組織が作られて、痛みがやわらいでいきます。

タナ障害は、膝の中にあるヒダ(タナ)が厚くなったり固くなったりして、関節の動きを邪魔し、痛みを引き起こす状態です。IASTMを行うことで、この固くなった部分をほぐして動きをよくし、痛みを軽くすることが期待できます。

アスリートの場合、IASTMにより早く競技復帰できる可能性があります。

Differential Diagnosis

鑑別疾患

- 膝蓋大腿疼痛症候群(PFPS)

- 分裂膝蓋骨

- 膝蓋追跡不全

- 変形性膝関節症

- ホッファ病(Hoffa syndrome)

- シンディング・ラーセン・ヨハンソン病

- 内側側副靭帯損傷

- 離断性骨軟骨炎(OCD)

- 鵞足滑液包炎

- 半月板損傷

.webp)

この記事を書いた人

アルコット接骨院院長

柔道整復師

フットケアトレーナーマスターライセンス、足爪補正士、テーピングマイスター、IASTMマニュアルセラピスト、FMS 、SFMA、FCS、BPL mentorship program修了、マイオキネマティック・リストレーション、ポスチュラル・レスピレーション、ペルビス・リストレーション、インピンジメント&インスタビリティ修了