足関節捻挫後の腫れの対処法

-1024x368.webp)

足関節捻挫後の腫れの対処法

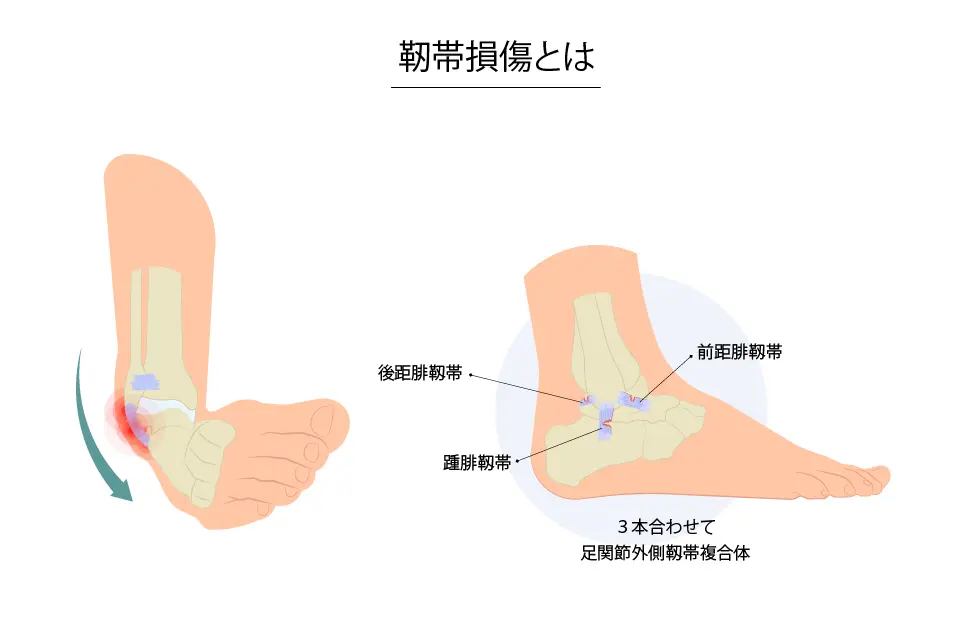

足関節捻挫とは?

普段から少しずつ力が加わると、靱帯はその刺激に慣れて太く強くなり、ケガに耐えやすくなります。

ただし、その力が強すぎると靱帯の線維が切れてしまい、靭帯損傷を起こします。

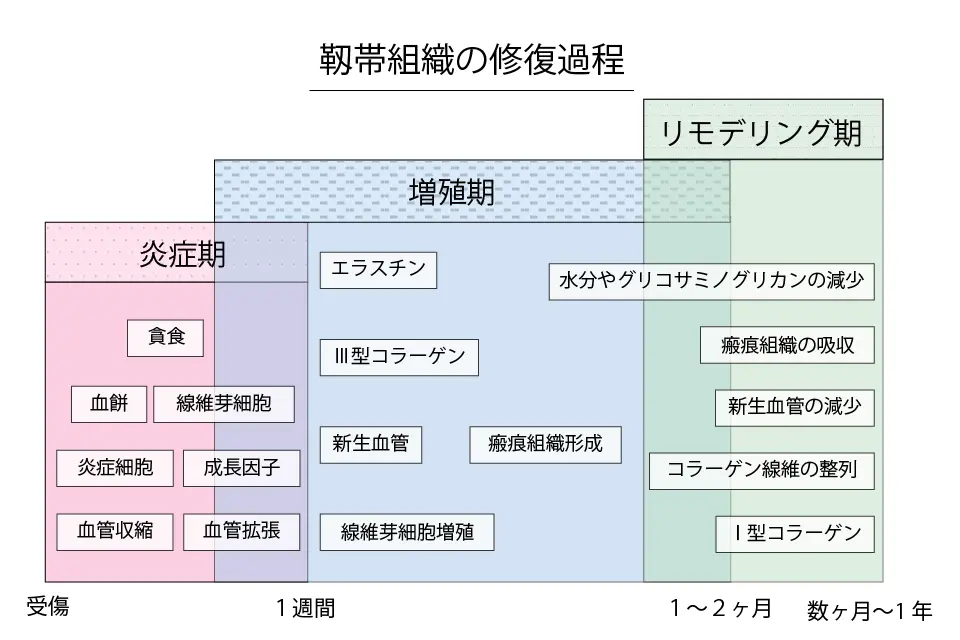

靱帯の治り方には、大きく分けて3つの段階があります。

- 炎症期(ケガをした直後〜数日間)

- 受傷直後は血管が収縮したあと拡張子、血が集まって損傷部位の修復を始めます。ある程度、修復が進むと傷ついた細胞を、身体が「掃除」し始めます。

- このとき腫れや赤み、熱っぽさ、痛みが出るのは、治そうとする反応(炎症反応)の一部です。

- 増殖期(数日〜数ヶ月)

- 新しい細胞が少しずつ増え、傷をふさいでいきます。

- 傷口は周りから縮んで狭くなり、さらに新しい血管が伸びてきて、治す材料を運び込みます。

- リモデリング期(数か月〜1年以上)

- 作られた新しい靱帯線維が整理され、丈夫でしなやかな方向に並び直されます。

- 傷口は少しずつ強くなり、以前の靱帯に近い状態に戻っていきます。

捻挫後の腫れについて

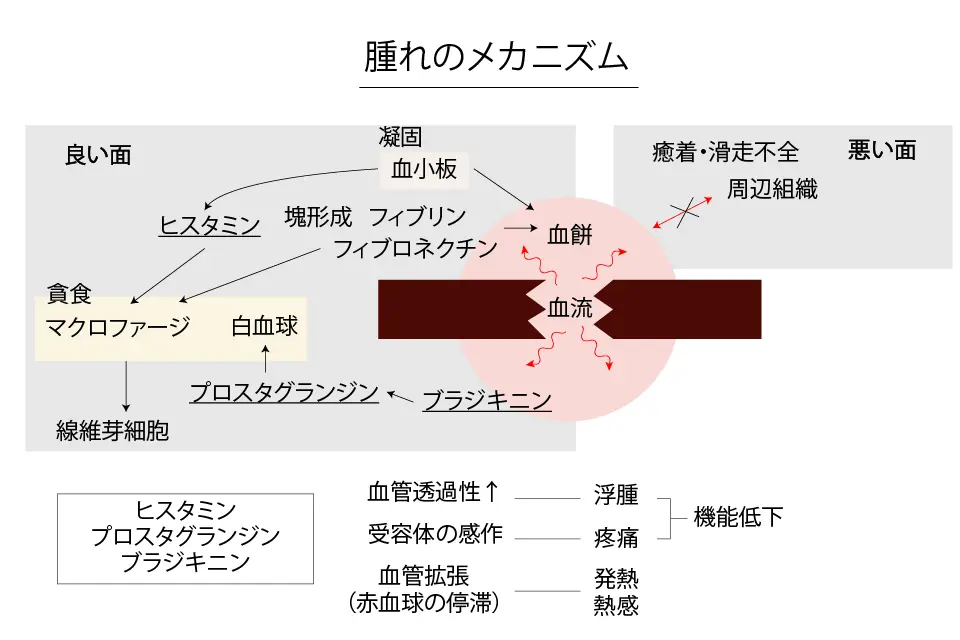

靭帯を損傷すると、まず血管が一時的に縮み(収縮)、血の流れが止まりやすくなります。その後すぐに炎症反応が始まり、ヒスタミンやプロスタグランジン、ブラジキニンといった物質が働いて血管が広がり(拡張)、血管の壁がゆるんで水分や細胞が外へ出やすくなります。これが「腫れ」として現れます。

腫れには、靭帯を修復するために必要な細胞や物質が多く含まれているため、完全に抑え込むのは望ましくありません。ただし、腫れが大きく広がりすぎると問題が起きます。代表的なのが、周囲の組織と癒着して動きが悪くなる「滑走不全」です。

靭帯には、関節の角度や位置を感じ取るセンサー(受容器)が多く分布しています。この部分が癒着して動きが制限されると、機能障害につながるため予防が大切です。

腫れの対処法

腫れがたまりやすい内くるぶし・外くるぶし、足首の前方、アキレス腱まわりなどに合わせて専用のパッドを作ります。

アンダーラップ

足首周りにアンダーラップを巻きます。

ホワイトテープ

非伸縮テープを隙間なく巻きます。伸び縮みするテープは使えません。

骨の形状をトレース

内くるぶし・外くるぶし、足首の前方、アキレス腱の輪郭をテープの上に書き写しします。

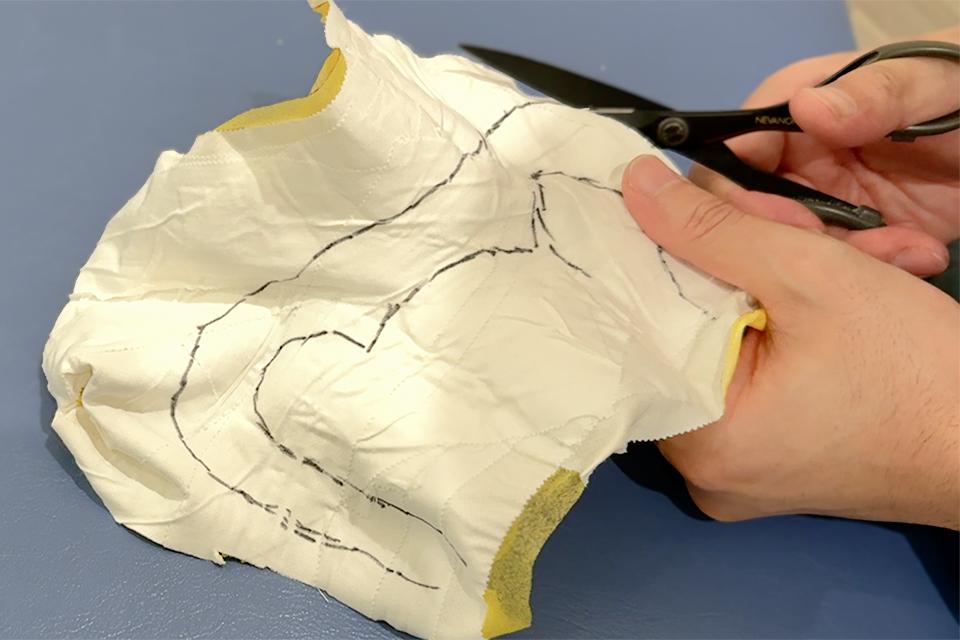

テープをカット

巻いてあったテーピングを一旦外し、トレース線に沿って丁寧にカットします。

パッドにトレース

専用のパッドにテーピングの形状をトレースします。

パッドをカット

トレース線に沿って丁寧にパッドをカットします。

グラインダーで滑らかに

グラインダーでパッドの端を綺麗に整えます。継続して装着するパッドになるため、大切な工程です。

パッドを装着

腫れがたまりやすい内くるぶし・外くるぶし、足首の前方、アキレス腱まわりにフィットします。

弾性包帯による圧迫

前足部ではガーゼなどで中足骨のすき間を埋め、全体が均一に圧迫されるようにします。パッドの上から弾性包帯を巻き、適度な圧迫で腫れを抑えます。

軽い運動での筋ポンプ作用

圧迫した状態で、足首を上下(底屈・背屈)に靭帯に負荷がかからない10〜20°ほど動かします。

ふくらはぎの筋肉がポンプのように働き、血液やリンパの流れを改善して腫れを引かせます。

Dr.メドマーで間欠的圧迫

最後は圧迫する機械を使って下肢全体を圧迫します。

腫れをそのままにしておくと、関節が硬くなる(拘縮)や組織が癒着する原因になります。そこで、圧迫と軽い運動を組み合わせることで、腫れを抑えながら組織の滑らかな動きを保つことができます。こうした管理を早い段階から行うことで、回復がスムーズになり、再発の予防にもつながります。