足関節捻挫のリハビリテーション

-1024x368.webp)

足関節捻挫のリハビリテーション

靱帯の治癒に応じたリハビリ

1.損傷した組織を守る(受傷直後〜)

捻挫直後は、靱帯や周りの組織が修復を始めている大切な時期です。

この時期に無理をすると治りが遅くなったり、再び痛めてしまうことがあります。

まずは不要なストレスをかけないことを最優先にし、炎症が落ち着くまで保護を中心に行います。

2. 関節の動きを整える

腫れや炎症が落ち着いたら、足首の関節面が滑らかに動くように整えていきます。

この「微細な関節の動き(副運動)」が乱れたままだと、普通の動きでも一部の組織に負担がかかり、再び痛みが出る原因になります。

関節を正しく動かせるようにしてから、徐々に大きな動きを回復させていきます。

3. 組織を強くする

ある程度動かせるようになったら、ストレッチや適度な負荷を加えて靱帯や腱を強くしていきます。

ストレッチは筋肉の細胞を活性化させ、血流を良くして栄養を届けます。

また、マッサージのような圧刺激は筋肉の再生を促し、ケガ前のような力を出せるようサポートします。

捻挫後の回復とリハビリの流れ

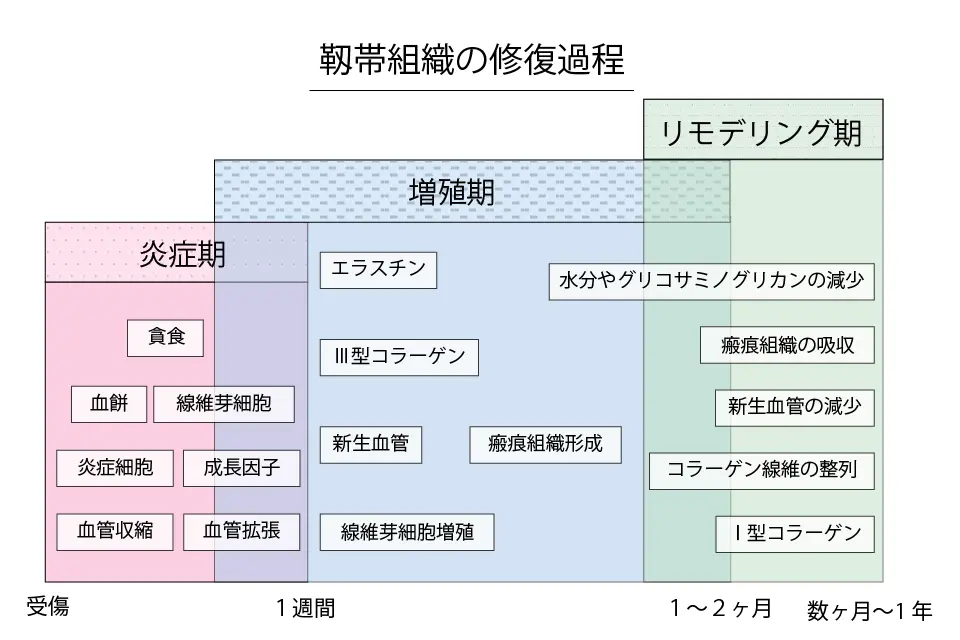

捻挫は、靱帯や周囲の組織が傷ついたケガです。炎症期 → 増殖期 → リモデリング期の順に、適切なタイミングでリハビリを行うことが再発防止につながります。

1. 炎症期(受傷〜約2週間)

- ケガをした直後は、体の中で好中球やマクロファージという細胞が集まり、壊れた組織を掃除して炎症反応が起きています。

- 同時に、新しい血管を作る働きも始まっています。

- この時期は安静と保護が最優先。動かしすぎたり体重をかけすぎると、治りが遅くなったり再び損傷してしまうことがあります。

2. 増殖期(2〜4週間)

- 組織を修復するための細胞(線維芽細胞)が増え、まずはまだ弱いⅢ型コラーゲンという線維でできた新しい組織が作られます。

- この時期には、正しい関節の動きを取り戻していくことが重要です。

- 適度なリハビリを始めることで、今後の回復や再発予防に役立ちます。

3.リモデリング期(4週〜数か月)

- 新しくできたⅢ型コラーゲンが、より強いⅠ型コラーゲンに置き換わり、線維が負荷に合わせてしっかりとした向きに並びます。

- この時期からは積極的なトレーニングを取り入れ、筋力・バランス・動きの安定性を回復させながら競技復帰を目指します。

- 焦って早く負荷をかけすぎると再発のリスクが高くなるため、段階的な進め方が大切です。

足底感覚のリハビリ

足首の捻挫を何度も繰り返してしまう人には、ある共通点があります。それは、足まわりの「固有受容感覚(体の位置や動きを感じ取る力)」が低下していること、そしてバランスをとる際に目からの情報(視覚)に頼りすぎているということです。

こうした状態のまま筋力トレーニングだけを行っても、体は本来の感覚を使いこなせず、再びケガをしてしまうリスクが高くなってしまいます。

そのため、捻挫の直後から「感覚器(皮膚・関節・神経)」に刺激を入れるリハビリを始めることがとても重要です。足の裏や足首に軽い刺激を与えて「どこに体があるのか」「どう動いているのか」という感覚を再び呼び覚ますことで、体のバランスの取り方が自然に整い、再発を防ぎやすくなります。

足底への感覚入力エクササイズ

センソリー・フット・エクササイズ

このエクササイズでは、足裏にさまざまな感覚刺激を加えることで、地面を感じ取る力(感覚入力)を鍛えます。

裸足で地面に接し、足の裏全体でさまざまな刺激を感じ取っていきます。

ザラザラした地面、硬い地面、柔らかい地面など、異なる質感の地面を踏みかえることで、足裏の感覚を呼び覚まします。

また、踵だけやつま先だけといった部分的な刺激を与えることも効果的です。

足をゆっくりと動かしたり、軽く踏み込んだりしながら、皮膚や神経に「ここに地面がある」という情報を再び伝えるように意識します。

フット・コンタクト・エクササイズ

足の裏で圧感覚を感じ取るエクササイズです。

捻挫の後などで、踵や母趾球など一部の感覚が鈍くなっている場合は、その部分に上から軽く圧をかけて刺激を与えます。

それでも感覚が弱いときは、コインなどを足の下に置いて圧を強調し、地面をしっかり感じ取れるようにします。

こうして足裏の感覚を呼び覚ますことで、地面を正確にとらえる力が高まり、足首の安定性やバランスの改善につながります。

ショート・フット・エクササイズ

足のアーチ(特に内側縦アーチ)を支える筋肉の収縮感を入力するエクササイズです。

まず裸足で座り、母趾球と踵を近づけるようにして、足の裏の筋肉をゆっくりと収縮させます。

このとき、地面を掴むように足の指を強く曲げないように注意します。もし難しい場合は、タオルを足の下に敷き、足趾ではなく母趾球でタオルを手前に引くように意識すると動きをつかみやすくなります。

母趾球と踵が近づいた状態を保ちながら30秒キープし、これを5セット繰り返します。

ショート・フット・ローディング・エクササイズ

足裏の筋肉の収縮感と荷重による圧感覚を入力するエクササイズです。

まず裸足で座り、母趾球と踵を近づけるようにして足の裏の筋肉を収縮させます。

その状態を保ったまま、ゆっくりと立ち上がり体重をかけていきます。足の裏の筋肉がしっかり働いていれば、荷重によってアーチが少し下がっても問題ありません。

炎症期のリハビリ

捻挫直後の炎症期は、損傷した組織が修復を始める最初の大切な時期です。この段階では、「治す」ための準備が体の中で進んでおり、適切な対応をするかどうかがその後の回復と再発リスクに大きく影響します。

1. 悪化させないことが最優先

炎症期は、体が壊れた細胞を処理し、修復の土台を作っている段階です。ここで無理なストレスを与えると組織が再び損傷し、治癒が遅れたり、慢性化の原因になることがあります。痛みや腫れが強いときは安静を優先し、体重をかけすぎないように注意しましょう。

2. 関節の動きを保つ(ROMの維持)

安静といっても、完全に動かさないのは逆効果です。無理のない範囲で関節を少しずつ動かすことで、関節が硬くなるのを防ぎ、治癒後の動きをスムーズに保てます。特に足首の軽い曲げ伸ばしや、円を描くような小さな動きは、この時期から始められる安全なリハビリです。

3. 固有受容感覚の刺激を入れる

足首の捻挫では、「地面を感じる力(固有受容感覚)」が低下しがちです。ごく軽いタッチや刺激を入れて、体に「ここに足がある」という情報を再学習させることが大切です。

アンクルサークル

足首の動きをなめらかにするためのリハビリエクササイズです。椅子に座った状態などで、足を軽く持ち上げ、足首だけを使って円を描くようにゆっくりと動かします。時計回り・反時計回りの両方向に行うことで、関節の可動性を広げ、捻挫後に硬くなりやすい足首まわりの動きを取り戻します。

このエクササイズは足に体重がかからない状態で行うため、腫れや痛みが残っている初期の段階でも安全に実施できます。痛みの程度に応じて円の大きさを調整し、無理のない範囲で続けることが大切です。

注意点として、足の指や脚全体を使って大きく動かしてしまうと、足首の動きを正確に引き出せません。股関節の動きを抑えたい場合は、反対の脚を組んで固定すると効果的です。リハビリの初期から行えるシンプルな運動で、関節の柔軟性を高め、次の段階の運動へスムーズに進むための準備になります。

バンデッドローディング

捻挫後のリハビリ初期から取り入れやすい足首のエクササイズです。ゴム製のトレーニングバンドを使って、足首の動きに軽い抵抗をかけながら行います。足に体重がかからない状態で行うため、関節への圧縮ストレスが少なく、腫れや痛みが残っている時期でも安全に実施できます。主な動きは、つま先を伸ばす「底屈」、つま先を上げる「背屈」、足裏を内側へ向ける「内返し」、外側へ向ける「外返し」などです。

バンドによる適度な抵抗が筋肉の働きを促し、関節まわりの安定性を高めるのに役立ちます。特に捻挫後は、使わないことで筋力や関節の反応が低下しやすいため、この段階でしっかりと再教育しておくことが大切です。

増殖期のリハビリ

この時期は、損傷した組織が再生・修復されるプロセスが本格的に始まる段階です。線維芽細胞が活発に働き、まずはⅢ型コラーゲンを主体とした新しい組織が形成されていきます。まだ強度は十分ではありませんが、適切な刺激を加えることで、組織はより強く機能的な方向へと再構築されていきます。

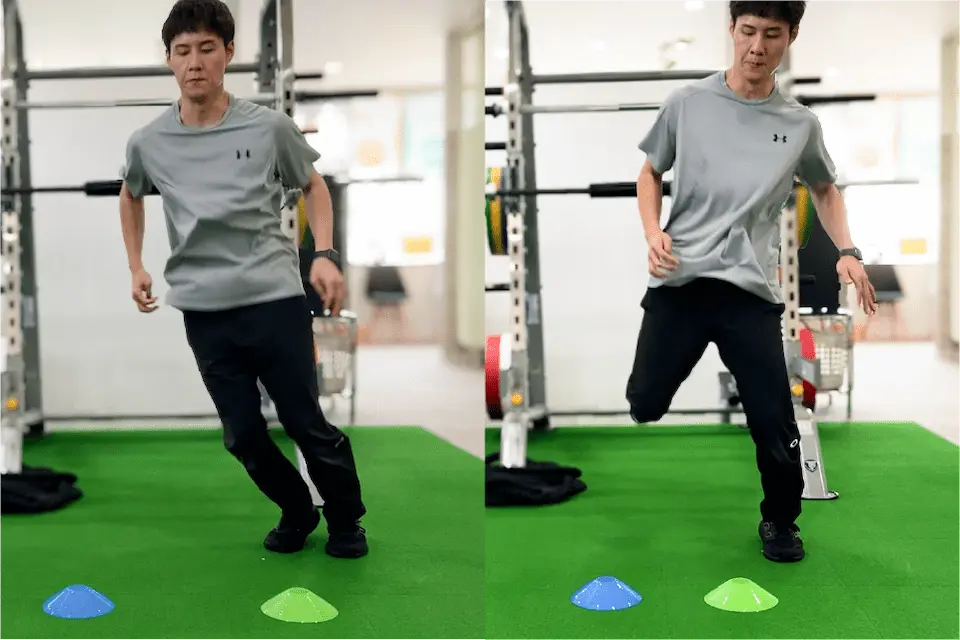

バランス・トゥ・マーチ

静的なバランス能力だけでなく、動きの中でバランスを保つ「動的安定性」を高めるエクササイズです。

このエクササイズでは、まず片脚立ちになってバランスをとり、そこから反対側の片脚立ちへと重心を移動します。

さらに、腕の動きを加えることで、歩行や走行に近いクロスパターン(上肢と下肢の連動)を再現し、全身の協調性も高めます。

地面をとらえる足の感覚、重心の移動、姿勢のコントロールなど、複数の要素が同時に求められます。

ヒラメ筋機能改善

足関節の安定性と荷重支持能力を高めるために欠かせないトレーニングです。特に足関節のコントロールが求められる歩行・走行・ジャンプ着地などの動作に直結します。

このエクササイズでは、まずアイソメトリック(静止収縮)から始め、次にエキセントリック(伸張性収縮)へと段階的に負荷を高めていきます。荷重が正しくかかる状態をつくり、姿勢制御の主役を「股関節優位」から「足関節優位」へと移行させていくことが重要です。

また、動作肢位も徐々に背屈位から底屈位へと変化させ、実際の動作に近い条件下で筋の働きを引き出します。これにより、ヒラメ筋は効率的に再教育され、荷重支持・バランス制御・推進力発揮といった機能が大幅に向上します。

リモデリング期のリハビリ

リモデリング期(4週以降〜数か月)に入ると、競技復帰に向けて「より高い負荷」のトレーニングが重要になります。ここでの“負荷”とは、単に重さだけでなくスピードや反応の速さも含まれます。特に、プライオメトリクストレーニングは爆発的な力発揮や地面反力の活用能力を高め、試合での動作に直結する重要な段階です。

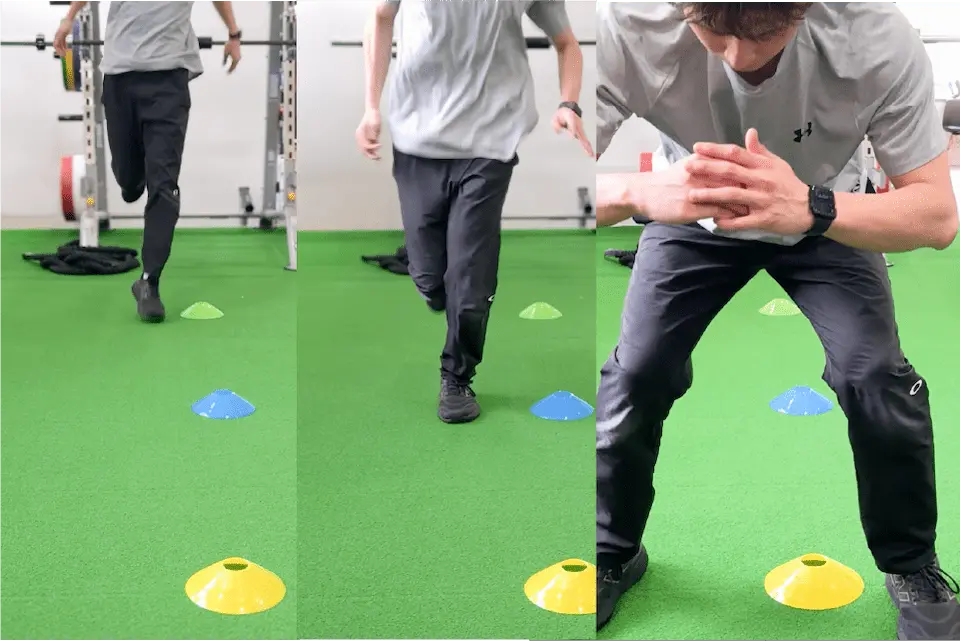

スクワット・スラスト

着地動作が多いスポーツ選手のリハビリに適したプライオメトリクスエクササイズです。

この種目では、垂直方向への衝撃(床反力)をできるだけ抑えながら、水平方向への負荷(前後への力の伝達)を中心に刺激を加えます。

これにより、関節や靭帯へのストレスを最小限に抑えた状態で、着地動作に必要な筋肉の反応性や衝撃吸収能力を安全に高めることができます。

特に、足関節や膝関節のケガから復帰する過程で、本格的なジャンプや高強度の着地練習に入る前のステップとして有効です。

当院のリハビリの特徴

1. 組織の回復状態を定期的にチェック

- 靱帯や周囲の組織がどのくらい回復しているかを評価します。

- 回復の段階に合わせて、かける負荷を安全にコントロールします。

2. 再発リスクを最小限に抑える

- ケガの再発を防ぐために、許容範囲内のリスク管理を行いながら段階を進めます。

- 無理のない負荷設定で、安心してリハビリを続けられるようサポートします。

3. 「元に戻す」だけで終わらない

- 競技復帰=ケガ前の状態に戻すだけでは不十分だと考えています。

- リハビリ初期からパフォーマンス向上を意識し、ケガ前よりも強く安定した身体を目指します。

4. スポーツ特性に合わせた動作トレーニング

- 競技によって求められる動きや負荷は異なります。

- 当院ではスポーツ特有の動作や強度に適応できる身体づくりを行い、再受傷を防ぎながら競技パフォーマンスを高めます。

医療 × トレーニングの融合で、捻挫からの競技復帰を全力サポート

足首の捻挫は「痛みがなくなったから終わり」ではありません。靱帯や周囲の組織がしっかりと回復し、再発を防ぎながら安全に競技や日常動作に戻るためには、段階的で計画的なリハビリが必要です。

当院ではすべてのセラピストが医療系国家資格とトレーナー資格を保有しており、医学的根拠に基づいた安全かつ的確なアプローチを提供しています。

.webp)

この記事を書いた人

アルコット接骨院院長

柔道整復師

フットケアトレーナーマスターライセンス、足爪補正士、テーピングマイスター、IASTMマニュアルセラピスト、FMS 、SFMA、FCS、BPL mentorship program修了、マイオキネマティック・リストレーション、ポスチュラル・レスピレーション、ペルビス・リストレーション、インピンジメント&インスタビリティ修了

.webp)

.webp)

.webp)

2.webp)