石川県金沢市で肉離れにお困りの方へ。

アルコット接骨院では、ハムストリングスの肉離れなど、スポーツ障害・日常生活での筋肉損傷に対して、的確な評価と最適なリハビリプログラムで早期回復を目指します。

痛みの軽減から再発予防まで、トータルサポート。初めての方も安心してご相談ください。

当院の肉離れ治療 選ばれる3つのポイント

Point 1|超音波エコーで状態を随時チェック

Point 2|医学的根拠に基づく治療プラン

Point 3|トレーナーによる復帰プログラム

Muscle Strain

肉離れとは

肉離れは、筋肉が引っ張られすぎて筋線維が傷つくことです。

「走る」や「蹴る」といった動きの中で、太ももの裏側の筋肉(ハムストリングス)や太ももの前側の筋肉(大腿四頭筋)、ふくらはぎの筋肉(下腿三頭筋)など、複数の関節をまたぐ筋肉に起こりやすいです。

肉離れの多い筋肉

肉離れは、陸上競技、サッカー、ラグビー、レスリング、バドミントンなどにみられます。その中でも陸上競技の件数は突出しており、特に「走る動作(疾走)」中に肉ばなれが多発していることがわかります。

Common site

肉離れが起きやすい筋肉

.jpg)

筋肉はその形や構造によって、大きく2つの種類に分けられます。「紡錘状筋」と「羽状筋」です。

紡錘状筋

紡錘状筋は、筋肉の線維が平行に並んでいて、筋肉が腱に向かって徐々に集まるような形をしています。このタイプの筋肉は、縮むときに太く、短くなる特徴があります。例としては、腕の力こぶを作る上腕二頭筋が挙げられます。

羽状筋

羽状筋は、筋肉の線維が筋肉の方向に対して斜めに並んでおり、羽のような形をしています。筋肉の線維が腱に多くついているため、大きな力を発揮しやすいのが特徴です。例としては太ももの筋肉などです。

肉離れの起こりやすさ

肉離れは、紡錘状筋よりも羽状筋で起こりやすい傾向があります。特に筋肉の線維が腱とつながる部分で発生しやすいです。この部分は強い力がかかるため、スポーツなどで無理な動きをすると傷つきやすくなります。

肉ばなれが起こる筋肉とその特徴

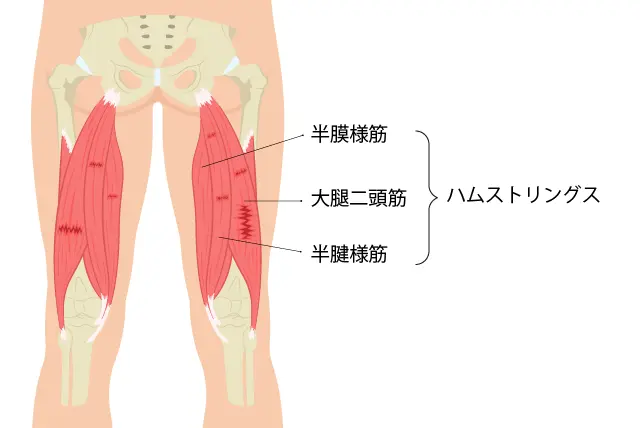

発生の多い筋肉

- ハムストリング(太もも裏) 40 %

- 下腿三頭筋(ふくらはぎ) 15 %

- 大腿四頭筋(太もも前) 12 %

- 内転筋群(内もも) 10 %

- その他 23 %

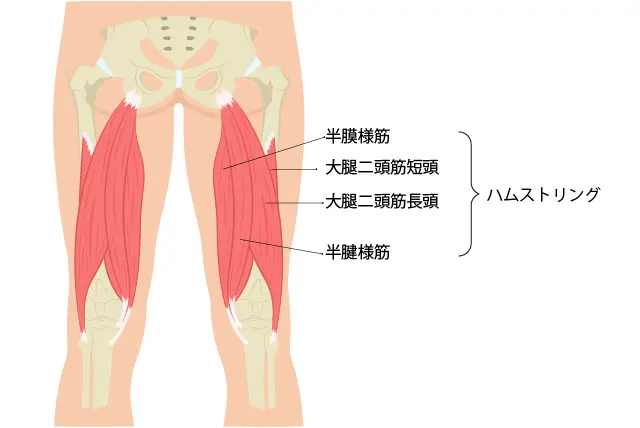

ハムストリング損傷の内訳

- 大腿二頭筋長頭 55 %

- 半膜様筋 33 %

- 総腱部 6 %

- 半腱様筋 5 %

- 大腿二頭筋短頭 1 %

大腿二頭筋長頭と半膜様筋で、ハムストリング損傷の約9割を占めています。

・大腿二頭筋長頭・半膜様筋:羽状筋(力を出しやすいが、負荷もかかりやすい)→ 損傷リスクが高い

・半腱様筋・大腿二頭筋短頭:平行筋(紡錘状筋)(スピードに優れるが、力発揮は少なめ)

このことから、力発揮に優れた羽状筋は、大きな負荷に耐えるため損傷しやすいと考えられます。

Cause

肉離れの原因

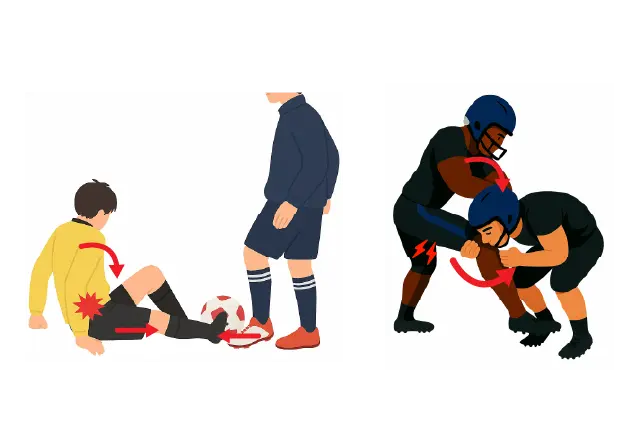

肉離れは、筋肉が急に伸びながら力を出そうとする動きの中で、筋肉の線維や腱(筋肉と骨をつなぐ部分)が部分的に傷つくことで起こります。

特に、ハムストリングスが最大限に伸ばされたとき(例:膝を伸ばした状態で股関節を曲げる動作)に、筋肉が引き裂かれることがあります。たとえば、スライディング中に足が芝に引っかかって転倒した時などが典型です。

Situation

肉離れが起きるタイミング

肉離れには発生するタイミングや動きによっていくつかのパターンがあります。それぞれの状況に合わせて、原因を探り治療やリハビリを進めることが重要です。

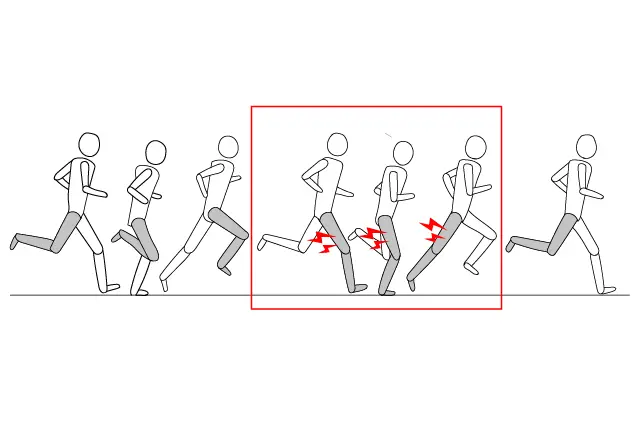

1. スプリント中に起きる肉離れ(スプリント型)

.webp)

発生のタイミング: 走っているとき、脚が前に大きく振り出された状態(股関節が曲がり、膝が伸びる動作)で発生します。

理由: この瞬間、太ももの裏側の筋肉(ハムストリング)が最も引き伸ばされ、さらに筋肉の活動が非常に高まるためです。

考えられる問題:

- 反対側の脚(健側)の地面を支える力に問題がある。

- ケガした脚(患側)の振り出し動作に問題がある。

2. ストレッチや特定の動作中に起きる肉離れ(ストレッチ型)

.webp)

発生のタイミング:

- ダンスやスプリット動作のようにゆっくりと筋肉を伸ばす動作中。

- 走り始めの足が地面に着く瞬間や、方向転換の動作中。

理由: 過剰に筋肉が引き伸ばされることで起こります。

考えられる問題:

- 地面を支える力(立脚機能)に問題がある。

- ケガした脚(患側)の柔軟性が不足している。

3. 蹴り出し動作で起きる肉離れ

.webp)

発生のタイミング: 走るときに脚を後ろに蹴り出す瞬間(膝が伸び、股関節が後ろに動く動作)で発生します。

理由: この動きでは、膝が強く伸びる際にハムストリングスが引き伸ばされながら収縮するため、大きな負担がかかります。

考えられる問題:支持脚の膝の伸びながら股関節を後ろへ引く動きがスムーズでない。

Symptoms

肉離れの症状

1.急性期の肉離れの症状

- 歩行時の着地や蹴り出しの痛み

- 靴紐を結ぶようにかがむ動作の痛み

- 靴を脱ぐ動作中の痛み

- 内出血や腫れが目立つ(特に水分を含んだような腫れ)

- 熱を持った感覚や力が入らない感覚

- 重度損傷の場合、筋肉にくぼみができることもある

2.慢性期の肉離れの症状

- 激しい運動をした時に一部分が痛む

- 運動後に違和感や張りを感じる

- 損傷した場所が硬くなる

- 損傷部分の筋肉が萎縮することがある

- 筋肉とその周りの動きが滑らかでなくなる(滑走不全)

超音波で見る肉ばなれ

超音波を使った検査では、「ケガの初期の状態」と「筋肉が動くときの様子」を見ることが可能です。

受傷したばかりの急性期においては、超音波検査でもMRIと同じくらい高い精度で異常を見つけることができるといわれています。

たとえば、筋肉の線維が通常より白く(=高エコー)映ったり、筋線維の並びが乱れていたり、筋肉の中や腱との境目に血がたまって(=血腫)黒く映ることがあります。

超音波を使えば筋肉の動きや収縮の質まで目で確認することができるという点が大きなメリットです。

Type

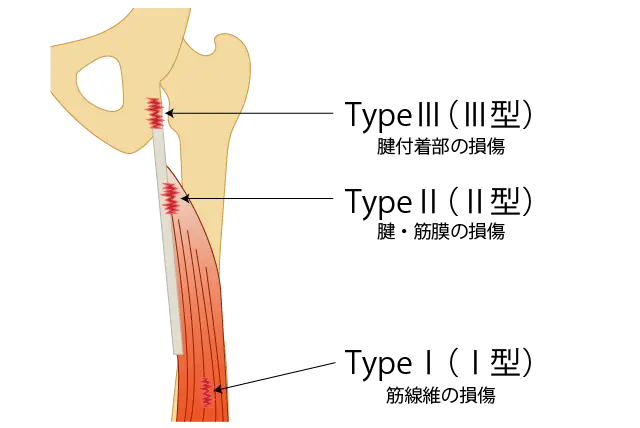

肉離れの分類

損傷した部位をⅠ~Ⅲ型に分類します。

・I型:筋線維の軽い損傷、腱・筋膜の損傷はない

・II型:腱・筋膜まで損傷が及ぶ中等度

・III型:腱の完全断裂や健付着部の剥離損傷(手術の対象)

.webp)

さらに重症度から1〜3度に分類されます。

・1度:わずかな損傷

・2度:部分断裂

・3度:完全断裂

重症度簡易的チェックポイント

肉ばなれが重症かどうかを簡単に評価できる方法として、次の2つのテストは非常に有用です。

① 歩行時の痛み(歩行時痛)

受傷から1日経っても歩くときに痛みが残っている場合

→ 競技復帰までに3週間以上かかる可能性が高いとされています。

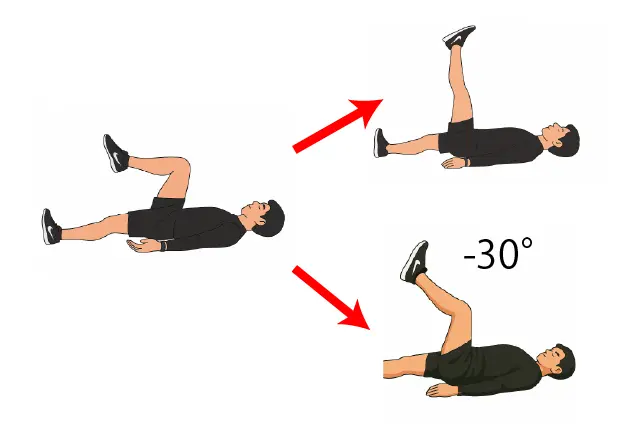

② Active Knee Extension Test

受傷から48時間経過後、仰向けで股関節と膝をそれぞれ90度に曲げた姿勢から、自分で膝を伸ばす動作を行ってもらい、痛みや違和感があるかを確認します。また、どれくらい膝が伸ばせるかを左右の足で比べ、伸展の制限がないかをチェックします。

膝の伸ばせない角度が大きいほど復帰までに時間がかかる目安となります。

| 分類グレード | 左右差 | 競技離脱期間の目安 |

|---|---|---|

| グレードⅠ | 10°未満 | 約7日 |

| グレードⅡ | 10〜19° | 約12日前後 |

| グレードⅢ | 20〜29° | 約3週間前後 |

| グレードⅣ | 30°以上 | 約8週間 |

Treatment

肉離れの治療

肉ばなれ治療の基本ルール

急性期(ケガをした直後)

- 最も大切なのは ケガをした部分(患部)をしっかり回復させること。

- 無理に動かさず、負担をコントロールすることがポイントです。

- ただし、原因になった動きのクセや姿勢などは、できるだけ早い段階から見直していきます。

慢性期(以前からの繰り返しの痛みや、治りきっていない状態)

- この時期は、筋肉の損傷がはっきり見えないこともあります。

- そのため、原因になっている動きや身体の使い方へのアプローチが中心となります。

回復を早める物理療法

超音波治療は、筋肉のケガをした後のリハビリでよく使われる方法です。超音波の振動によって「マイクロマッサージ」が行われ、これが痛みをやわらげる効果があるとされています。そのため、筋肉の回復を助ける治療として広く勧められています。

体外衝撃波治療は、組織を再生させることを目的として、筋肉や腱などの治療に使われています。特に腱のトラブルに対して効果があることがわかってきており、最近では「瘢痕組織」と呼ばれるケガのあとにできる硬い組織の治療にも効果が期待されています。今後は、筋肉のケガの回復をサポートする新しい治療法として注目されています。

Return To Play

競技復帰の目安と注意点

治療期間(保存療法)

軽症(I型・1度):

- 急性期:0〜1週

- 回復期:1〜2週

- リハビリ期:2〜5週

中等度(II型・2〜3度):

- 急性期:0〜2週

- 回復期:2〜4週

- リハビリ期:4〜12週

手術が必要な場合:

・再損傷や保存療法で効果がないケース

・坐骨結節からの腱が完全に断裂した場合

復帰の3つの条件

次の条件をすべて満たしてはじめて、安全に競技復帰が可能とされます。

- 痛みがないこと

- 左右の柔軟性(伸長性)に差がないこと

- 筋力が回復していること

再受傷リスクとその予防

- スタートダッシュ時には上体を前傾しすぎないように注意!

- 筋肉を伸ばした状態で瞬時に力を出す動き(=伸長性負荷)に耐えられないと、再受傷のリスクが高い。

- 特に「最大に伸ばされた肢位での筋収縮」ができることが重要。

- 筋力が不十分なままトップスピードを出すと、逆足(健側)に負担がかかり、逆側を痛めるリスクもある。

筋量・筋力の左右差に注目

・競技復帰には、左右差をできる限り小さくしておくことが望ましい。

・実際の例では、受傷後8週で左右差が約2倍 → 筋トレにより12週でほぼ回復。

肉ばなれのテーピング法

目的

- 筋緊張の緩和と痛みの軽減を図る

- 痛みのある部位を中心にハムストリングス全体を圧迫

テーピング手順

① ポジショニング

- ベッドにうつ伏せで寝て、下腿(ふくらはぎ)を少しベッド外に出す

- 膝をやや曲げてハムストリングスに軽い緊張をかける

② アンカー

- 痛みの中心となる部位を挟むように、太ももの両側にホワイトテープでアンカーを貼る

- アンダーラップ(肌を保護するテープ)は使用しない

- 体毛が多い場合は事前に剃毛しておく

③ 斜めサポートテープ

- 内側アンカー から外側アンカー、外側アンカーから内側アンカーへとクロスさせるように斜めにテープを貼る

- 貼ったテープに半分重ねながら、下から上まで順番に貼っていく

- ハムストリングス全体を均等に圧迫するイメージ

④ 水平サポートテープ

- 内側 ➔ 外側(または外側 ➔ 内側)に向かって水平にテープを貼る

- こちらも、半分ずつ重ねながら、下から上まで順に貼る

⑤ アンカー(再固定)

貼ったサポートテープを押さえるために、再度アンカーを両側に貼る

⑥ ラッピング

- ソフトタイプのエラスティックテープ(75mm幅)を使用

- 後面(ハムストリング側)はしっかり圧迫

- 前面(大腿前側)は軽く巻く→ 後面を重点的にサポートする

使用テープ

- ホワイトテープ(38mmまたは50mm)

- ソフトタイプエラスティックテープ(75mm)

Rehabilitation

肉離れのリハビリ

初期のリハビリ

- アイソメトリック:大腿四頭筋、臀筋群

- 安定性向上:体幹部

初期のリハビリの目的

- 痛みをできるだけ早くおさえること

- 傷あと(瘢痕組織)を最小限にとどめること

- 筋肉が衰えないようにすること(筋の異化を防ぐ)

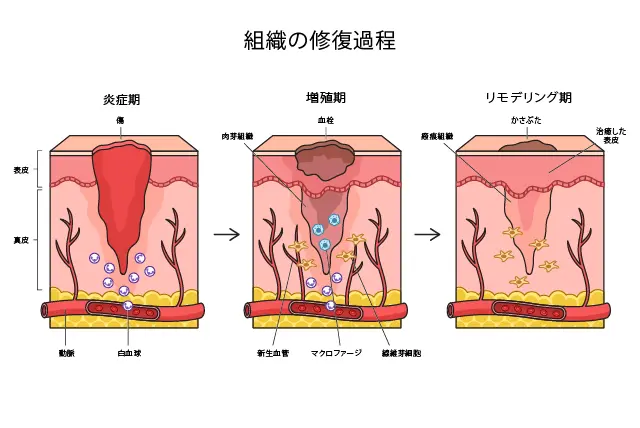

瘢痕組織とは?

筋肉がケガをすると、体は自然にその傷を修復しようとします。

そのときにできるのが、「瘢痕組織」です。

これはいわば体がつくる“かさぶたのようなもの”で、傷ついた筋肉をつなぎ直すために作られます。瘢痕組織は硬くて柔軟性が少ないため、元の筋肉のようにはスムーズに伸びたり縮んだりできません。

その結果、動かしにくさや違和感、再びケガをしやすくなる原因になることがあります。

そのため治療では、できるだけ瘢痕組織を増やさないように正しく動かして、しなやかな筋肉に戻すことが大切です。

中期のリハビリ

- アイソトニック

- ヒップリフト

- ボールレッグカール

- ボクサーシャッフル

中期のリハビリの目的

- 痛みが出ない範囲で、柔軟性を戻していく

- ハムストリングスを少しずつ安全に動かしていくことで柔らかさを取り戻します。

- 「痛みが出ないこと」が大前提です。

- 能動+他動両方で可動域を広げる

- 自分の力で動かす運動(能動的ROM)とセラピストなどが動かしてくれる運動(他動的ROM)の両方で元の動きに近づけることを目指します。

- 横方向・ねじる方向の動きも取り入れる

- まっすぐだけでなく、横に開いたり、身体をひねったりする動きも少しずつ加えて、日常動作やスポーツに必要な動きに対応できるようにします。

- 腰と骨盤まわりの動きを正しくコントロールできるように学ぶ

- ハムストリングスは骨盤とつながっている筋肉なので、腰や骨盤の動かし方が悪いと再発の原因にもなります。

- 「体幹の使い方」や「姿勢の意識」もとても大切になります。

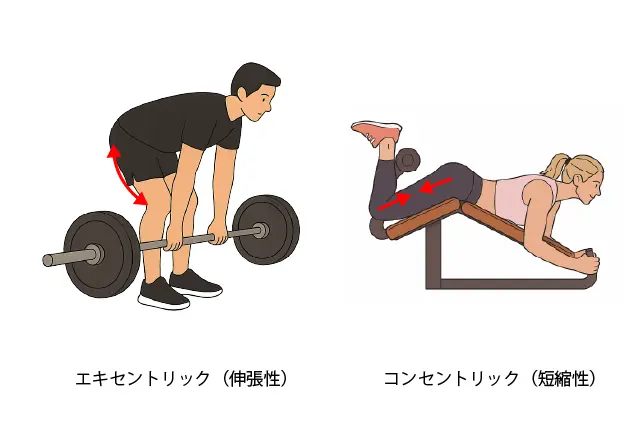

アイソトニックとは?

ハムストリングスのアイソトニック(等張性)収縮とは、筋肉の長さを変えながら力を発揮する動きのことを指します。

ハムストリングスの柔軟性回復や再発予防のためには、エキセントリック運動(例:ノルディックハムストリング)が特に重要です。

- コンセントリック(短縮性):筋肉が縮みながら力を出す

例:レッグカールマシン

- エキセントリック(伸張性):筋肉が引き伸ばされながら力を出す

例:デッドリフト

後期のリハビリ

- ウェイトトレーニング:ルーマニアンデッドリフト,スクワット

- ノルディックハムストリング

- サイドシャッフル(反復横跳び)

- A Skip/B Skip

後期のリハビリの目的

- 全可動域をしっかり使ってトレーニングできること(動いても痛みがない状態を保つこと)

- 筋力をさらに高めること

- 競技やスポーツに特有の動作(ジャンプ、ダッシュ、切り返しなど)を安全に行えること

- 筋肉と神経がうまく連動して動けるようにすること(神経筋の制御)

- バランス感覚や体の位置を感じる力(プロプリオセプション)を高めること

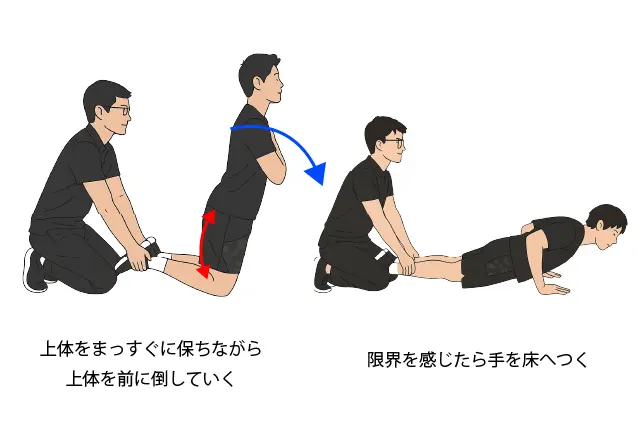

ノルディックハムストリングとは?

ハムストリングの肉ばなれのリハビリテーションにおいて伸張性(遠心性)収縮に着目されています。

- 組織の再構築を促す

→ 遠心性収縮は、損傷した筋肉の繊維を正しく再構築するのに効果的です。

- スプリント時と同じレベルの負荷をかけられる

→ 競技中に起こる強い引き伸ばしに耐えられる筋肉を作ることができます。

- ノルディックハムストリングエクササイズ(NHE)は効果的

→ 怪我の予防に有効であることが研究でも証明されています。

→ スピードやジャンプ力などパフォーマンス向上にもつながります。

- アイソレート(単関節)のトレーニングでは効果が不十分

→ 実際の動作に直結しにくく、パフォーマンスアップには限界があります。

ノルディックハムストリングの手順

- 膝立ちの姿勢からスタート

誰かに足首を押さえてもらう - 膝を支点に上体を前に倒していく

傾斜のスピードをコントロールしながら、膝を伸ばす - 角度が鋭くなるほど負荷アップ

深く前傾するほど、筋肉は伸ばされながら強く働く

筋力が不足していると…

→ 上体を真っ直ぐに保てず、体幹が丸くなる(屈曲代償)

限界を感じたら

→ 手を離して安全に床へつく

Running

ランニングへの復帰

.webp)

この記事を書いた人

アルコット接骨院院長

柔道整復師

フットケアトレーナーマスターライセンス、足爪補正士、テーピングマイスター、IASTMマニュアルセラピスト、FMS 、SFMA、FCS、BPL mentorship program修了、マイオキネマティック・リストレーション、ポスチュラル・レスピレーション、ペルビス・リストレーション、インピンジメント&インスタビリティ修了