弾発股(Snapping Hip Syndrome)とは

弾発股とは、股関節を動かしたときに「ポキッ」や「パキッ」といった音や引っかかるような感覚(=弾発感)が現れる状態のことをいいます。音や感覚があっても痛みがないことも多く、その場合は特別な治療は必要ありません。

特にバレエダンサーやサッカー選手、ウエイトリフティング選手、ランナーなどによく見られ、女性にやや多いとされています。

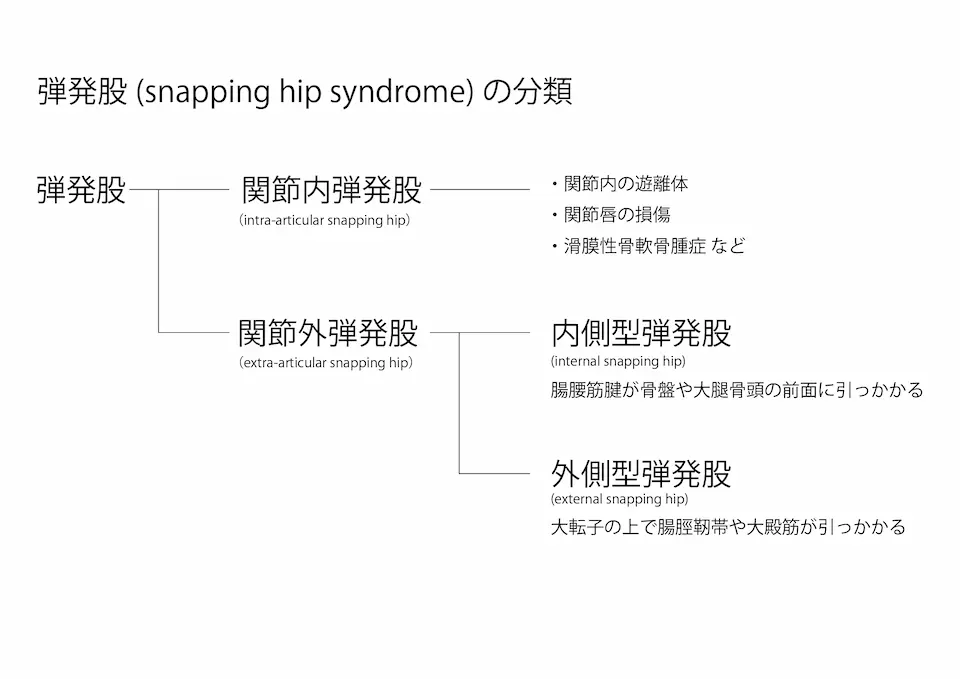

弾発股の分類

弾発股は、引っかかりや弾発感を起こしている場所によって次のように分類されます。

① 関節外性弾発股

股関節の外側の構造が原因で起こるもので、さらに以下の2つに分けられます:

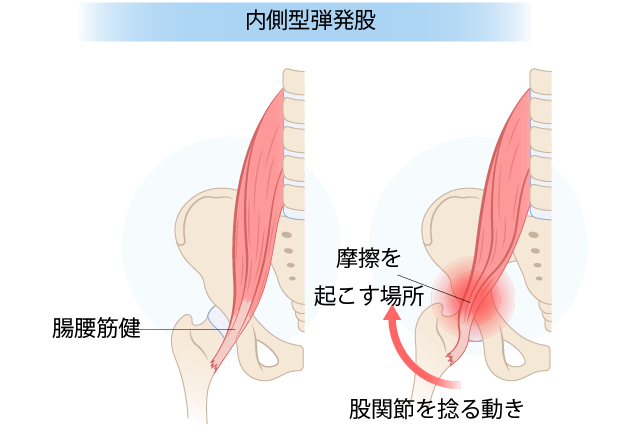

- 内側型弾発股

主な原因は腸腰筋腱が骨盤や大腿骨頭の前面に引っかかることです。

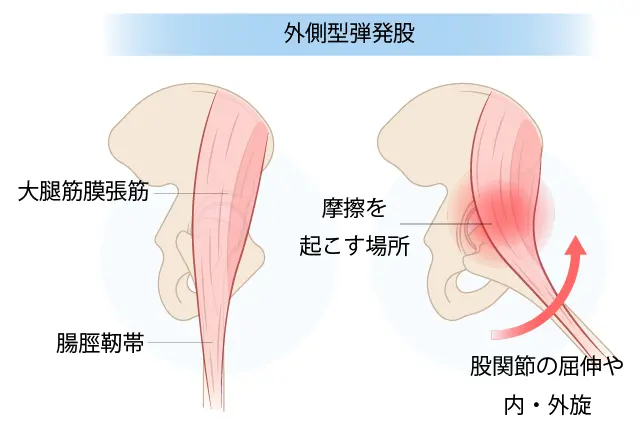

弾発がなくても、腸腰筋が股関節に引っかかることで痛みだけを感じる場合(=腸腰筋インピンジメント症候群)もあります。 - 外側型弾発股

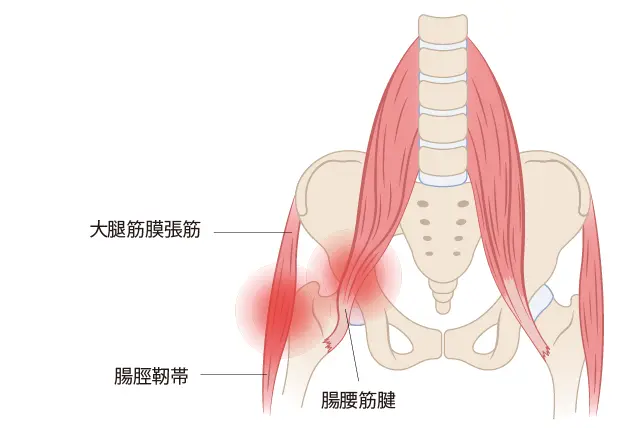

主な原因は、大腿骨の外側の骨(大転子)の上で腸脛靭帯や大殿筋が引っかかることです。

また、弾発を伴わなくても、大転子周囲に痛みを生じることがあり、これを大転子部痛症候群(GTPS)と呼びます。

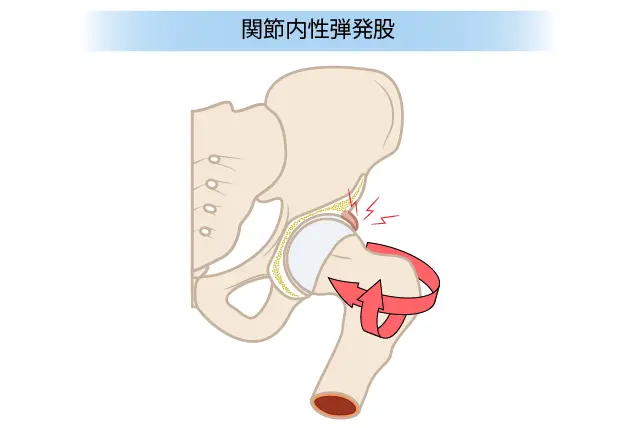

② 関節内性弾発股

股関節の中に原因があるタイプで、次のような病態が関係します:

- 関節内の遊離体(骨や軟骨のかけら)

- 関節唇(関節の縁の軟骨)の損傷

- 滑膜性骨軟骨腫症 など

弾発股の検査

超音波(エコー)、レントゲン、MRI、CTなどの検査があります。

① 超音波(エコー)

特に外側型弾発股では、腸脛靱帯が大転子を乗り越える様子が観察できます。

一方、内側型弾発股や関節内性弾発股では深部にあるため、超音波で弾発そのものをとらえることはできません。

② レントゲン

弾発そのものは映りませんが、骨盤や股関節の形に異常がないかを確認する目的で撮影します。

③ MRI

弾発の瞬間は映りませんが、腱や滑液包の炎症所見を見ることができます。特にMRIが有効なのは関節内性で、関節唇損傷や骨軟骨腫、関節内遊離体などが詳しく評価できます。

④ CT

骨の異常(骨性遊離体やCAM病変など)が疑われるときに有効です。

弾発股の症状

① 内側型弾発股

- 仰向けで股関節を曲げて外にひねった状態から、脚を伸ばしていくと股関節の前方で「パキッ」と音がすることがある。

② 外側型弾発股

- 横向きで寝た状態で股関節を屈伸や内外旋させると股関節の外方で弾発現象が起きやすく、痛みが出ることもある

- 弾発している様子が皮膚の上から目に見えたり、手で触れて分かったりすることもある。

- Oberテストで、腸脛靱帯が硬くなていることが多い。

Oberテストとは

Oberテストは、腸脛靱帯の柔軟性を調べる検査です。

テストの方法

患者さんは横向きに寝た状態になります。

検査する脚(上側の脚)を、後ろに少し引いてからゆっくりと下に下ろしていきます(内転)。

陽性と判定されるのは?

脚が下に下がらず、浮いたままになってベッドに着かない場合、腸脛靱帯が硬くなっている(=Oberテスト陽性)と判定されます。

③ 関節内性弾発股

- 関節を動かしたときにひっかかるような感じがする

- 突然、関節が動かなくなる(ロッキング)ことがある

- 特定の動きで股関節に痛みを感じる

- 股関節内の腫れや炎症

- 関節の動く範囲が狭くなる(可動域の制限)

- 関節の中に何か入っているような違和感・異物感がある

- 不安定感やぐらつき

弾発股の治療法

① 弾発股に対する筋膜リリース

股関節の外側で「ポキッ」「パキッ」と音がする外側型弾発股は、太ももの外側の腱が骨の出っ張り(大転子)にこすれることで起こります。

この摩擦が何度も繰り返されると、腱やその周りの組織が分厚く硬くなってしまったり、さらに炎症をくり返すことで、筋肉や靱帯がくっついてしまう(癒着)障害が起こることがあります。

こうした「癒着」が原因で、股関節の動きが悪くなったり、痛みが長引いたりします。そこで今、海外で注目されているのがIASTMという新しい治療法です。IASTMは、専用の器具を使って皮膚のすぐ下にある筋膜や脂肪組織の滑りを良くする治療法で、手だけでは届きにくい深部の癒着をやさしくリリースすることができます。

炎症で動きが悪くなった股関節に対して、IASTMは再びスムーズに動けるようにするための画期的なアプローチです。

② 弾発股に対するテーピング

キネシオテープは、動きを妨げることなくサポートできるのが特徴で、外側型弾発股のように日常生活やスポーツ動作で繰り返し起こる負担に対して非常に有効です。

テーピングで皮膚を持ち上げること筋肉と皮膚の間に空間(隙間)ができ、リンパや血液の流れが促進され、炎症や腫れの軽減につながります。

適切な方向にテープを貼ることで、腸脛靱帯や大殿筋の余分な緊張をやわらげることができ、大転子との摩擦を減らし、弾発の頻度や痛みを抑えるサポートになります。

③ 弾発股に対するストレッチ

1. 内側型弾発股の場合

腸腰筋が硬くなっていることが原因で、弾発や痛みが出ているケースが多く見られます。そのため、腸腰筋のストレッチが治療のポイントになります。

① 寝た状態でのストレッチ

- ベッドの端に仰向けで寝て、片脚をベッドの外に自然に垂らします。

- 反対の脚を胸の方にしっかり抱えると、ベッドから下ろした脚の腸腰筋がしっかり伸びます。

- 抱える脚を深く曲げるほど、ストレッチの効果が高まります。

② 椅子を使ったストレッチ

- 椅子や壁に手を添えて、前後に足を開いた「ランジ姿勢」をとります。

- 後ろ脚の股関節の前側が伸びているのを意識しながら、ゆっくり重心を下げましょう。

③ 四つ這いからのストレッチ

- 四つ這いの姿勢から、後ろ脚をうしろにまっすぐ伸ばします。

- そのまま上半身を起こすことで腸腰筋が伸びます。

- ヨガの「ハトのポーズ」に似た動きで、体幹にも効果があります。

④ フォームローラーでのマッサージ

- フォームローラー(またはストレッチポール)を使って、太ももの付け根あたりをやさしく押し当てて転がします。

- 筋肉を直接ほぐすようなリリース効果があり、ストレッチと組み合わせるとより効果的です。

2. 外側型弾発股の場合

腸脛靱帯という太ももの外側の組織の硬さが原因のことが多く、腸脛靱帯のストレッチが重要な治療の柱になります。

① ベッドの端を使ったストレッチ

- 横向きに寝て、下側の脚を軽く曲げて安定させます。

- 上側の脚(ストレッチしたい側)をまっすぐ伸ばしたまま、ゆっくりとベッドの外に下ろします。

- 脚が自然に内側(股関節の内転方向)に引っ張られるように下ろし、そのまま20〜30秒キープ。

② 腕を使ったストレッチ

- 座った姿勢で、ストレッチしたい脚を反対側の足の後ろを通すように内側へクロスさせます。

- 股関節を内側に倒すと、腸脛靱帯にしっかりストレッチがかかります。

- 太ももの外側が伸びている感覚を大事にしながら20〜30秒キープしましょう。

③ 足を使ったストレッチ

- 座った姿勢で、ストレッチしたい脚の膝の上に反対の足を乗せます。

- 上に乗せた足の力で股関節を内側に倒すことで、腸脛靱帯により強いストレッチが入ります。

④ フォームローラーでのマッサージ

- 押しての痛みが和らいできたら、フォームローラーなどを使って太ももの外側をやさしく転がしてみましょう。

- 腸脛靱帯そのものに直接圧をかけるよりも、大腿筋膜張筋や大殿筋の筋腹(筋肉の柔らかい部分)をほぐすように行うと効果的です。

- リラックスした状態で、1回1〜2分程度を目安に行ってみてください。

金沢市で弾発股の治療・リハビリを受けるなら

弾発股の治療には、医療知識だけでなく「正しい体の使い方」に関する深い理解が欠かせません。

当院では、医療資格を持つ施術者とスポーツ現場で経験を積んだ専門トレーナーが連携し、一人ひとりの症状に合わせたリハビリ+動作指導を行っています。

ただ治すだけでなく、“再発させない”動き方までサポートできるのが私たちの強みです。

.webp)

この記事を書いた人

アルコット接骨院院長

柔道整復師

フットケアトレーナーマスターライセンス、足爪補正士、テーピングマイスター、IASTMマニュアルセラピスト、FMS 、SFMA、FCS、BPL mentorship program修了、マイオキネマティック・リストレーション、ポスチュラル・レスピレーション、ペルビス・リストレーション、インピンジメント&インスタビリティ修了