シーバー病 とは?成長期の踵の痛みの原因と治療法

金沢市のアルコット接骨院の疾患コラム

シーバー病は、成長期の子どもに多く見られるかかとの痛みの原因です。シーバー病の症状、原因、診断方法、治療法を詳しく解説し、適切な対応方法を紹介します。

シーバー病 とは?成長期の踵の痛みの原因と治療法

金沢市のアルコット接骨院の疾患コラム

シーバー病は、成長期の子どもに多く見られるかかとの痛みの原因です。シーバー病の症状、原因、診断方法、治療法を詳しく解説し、適切な対応方法を紹介します。

この記事を書いた人

アルコット接骨院院長

柔道整復師

フットケアトレーナーマスターライセンス、足爪補正士、テーピングマイスター、IASTMマニュアルセラピスト、FMS 、SFMA、FCS、BPL mentorship program修了、マイオキネマティック・リストレーション、ポスチュラル・レスピレーション、ペルビス・リストレーション、インピンジメント&インスタビリティ修了

-1.webp)

骨端症は、主に成長期の子どもに発生する骨の一部が壊死する状態です。特に、長管骨の端の部分や、短い骨、骨の突起部分で起こります。原因としては血流の障害や繰り返される小さな外傷が関係していると考えられています。

骨端症は発生する場所によっていくつかの種類があり、それぞれ最初に報告した人の名前が付けられています。たとえば、足に発生する骨端症としては、Köhler病、Freiberg病、Sever病などが知られています。特にFreiberg病は、Freibergが初めて報告した後、Köhlerが同様の症例を報告したため、「第2Köhler病」とも呼ばれることがあります。この場合、Köhler病は「第1Köhler病」とも呼ばれます。

-1.webp)

骨端症は、主に成長期の子どもに発生する骨の一部が壊死する状態です。特に、長管骨の端の部分や、短い骨、骨の突起部分で起こります。原因としては血流の障害や繰り返される小さな外傷が関係していると考えられています。

骨端症は発生する場所によっていくつかの種類があり、それぞれ最初に報告した人の名前が付けられています。たとえば、足に発生する骨端症としては、Köhler病、Freiberg病、Sever病などが知られています。特にFreiberg病は、Freibergが初めて報告した後、Köhlerが同様の症例を報告したため、「第2Köhler病」とも呼ばれることがあります。この場合、Köhler病は「第1Köhler病」とも呼ばれます。

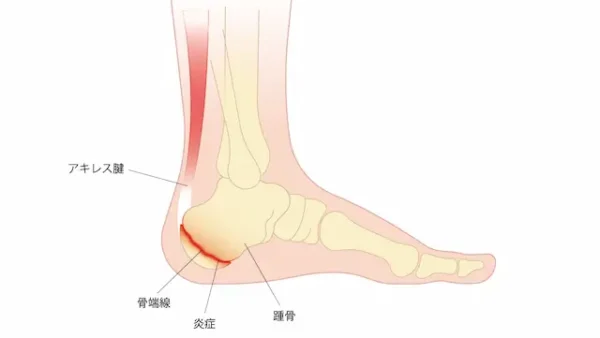

シーバー病とは

踵の骨(踵骨隆起)に起こる骨端症です。

好発年齢

学童期のスポーツ選手に多く見られ、特に10歳前後の男の子に多いです。

フライバーグ病とは

中足骨の骨端(骨の端の部分)に血流が届かなくなり、骨が壊死してしまう状態です。主に第2中足骨で発生し、第3や第4中足骨でも発症することがあります。

好発年齢

特に10代の女の子に多く見られます。ただし外反母趾などを伴い成人にもみられる疾患です。

踵骨の成長部分は、男の子では7〜8歳頃、女の子では5〜7歳頃に現れ、15〜17歳頃にかかとの骨としっかり結びつき、成長が完了します。

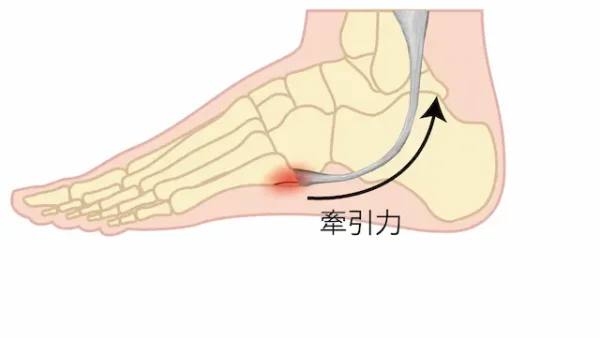

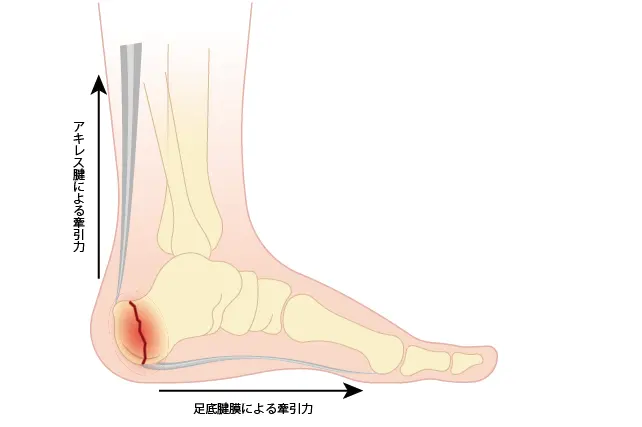

アキレス腱と足底腱膜が踵骨の成長部分を強く引っ張ることにより、小さな傷が繰り返し生じます。このため踵骨の成長が完了する前に炎症や痛みが生じることが多いです。

踵骨の成長部分は、男の子では7〜8歳頃、女の子では5〜7歳頃に現れ、15〜17歳頃にかかとの骨としっかり結びつき、成長が完了します。アキレス腱と足底腱膜が踵骨の成長部分を強く引っ張ることにより、小さな傷が繰り返し生じます。このため踵骨の成長が完了する前に炎症や痛みが生じることが多いです。

・運動中の踵の痛み

・踵を押すと痛い

・踵に体重を乗せるのが難しくなり、つま先立ちで歩くような跛行(びっこを引くような歩き方)になることもある

・運動中の踵の痛み

・踵を押すと痛い

・踵に体重を乗せるのが難しくなり、つま先立ちで歩くような跛行(びっこを引くような歩き方)になることもある

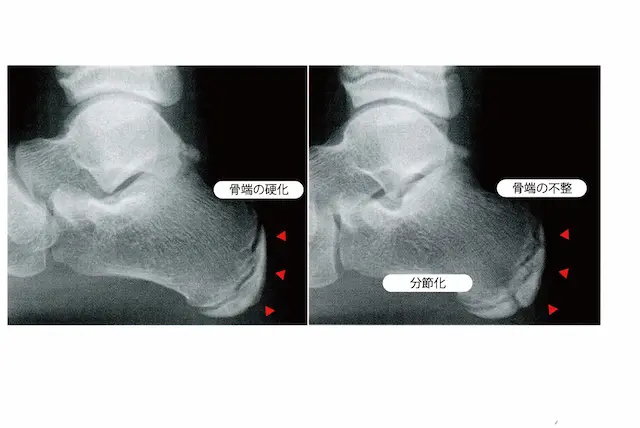

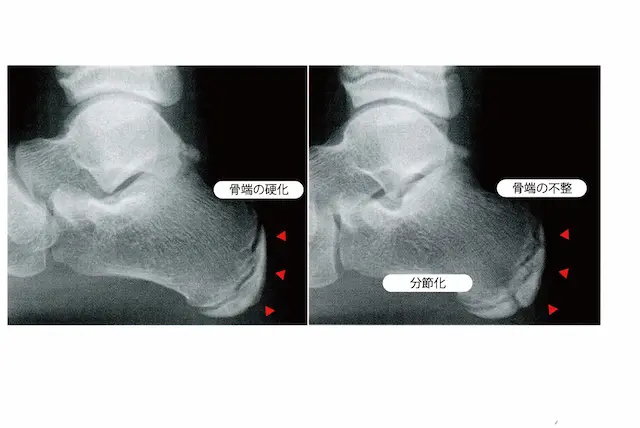

レントゲンでは、骨端核の分節化、扁平化、 硬化や成長線が不規則に見えることがあります。しかしこれらの変化は、正常な場合でも見られることがあります。

場合によってはMRIが必要なこともあります。

レントゲンでは、骨端核の分節化、扁平化、 硬化や成長線が不規則に見えることがあります。しかしこれらの変化は、正常な場合でも見られることがあります。

場合によってはMRIが必要なこともあります。

運動制限・患部の保護

運動を控え、底が厚くて柔らかい靴を履くようにします。

インソール

アキレス腱の緊張を和らげるために、かかとの部分を少し高くするインソールが有効です。また扁平足やハイアーチのケースでは足底腱膜の牽引力を軽減するためにアーチの安定性をサポートするインソールを使うこともあります。

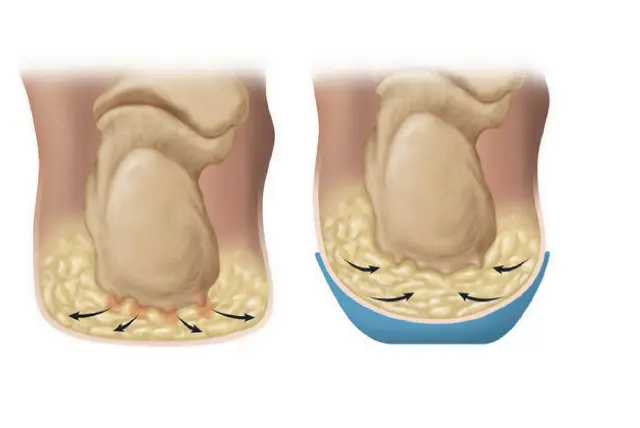

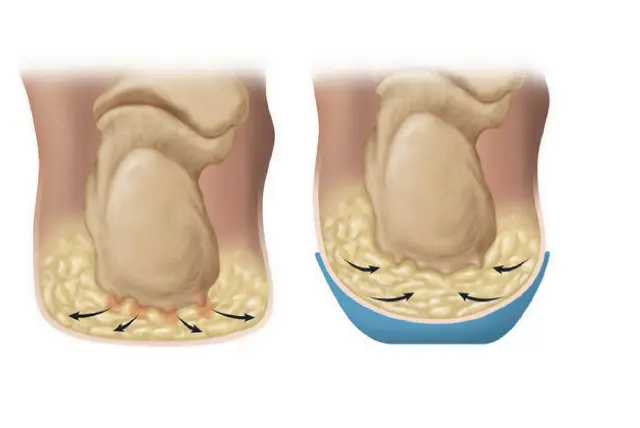

ヒールカップ

踵への衝撃を吸収し、足が内側に傾くのを防ぐためにヒールカップを使用します。

ストレッチ

スポーツ中の衝撃吸収機能を向上させるために、ふくらはぎの筋肉、アキレス腱、足底腱膜のストレッチを指導します。

運動制限・患部の保護

運動を控え、底が厚くて柔らかい靴を履くようにします。

インソール

アキレス腱の緊張を和らげるために、かかとの部分を少し高くするインソールが有効です。また扁平足やハイアーチのケースでは足底腱膜の牽引力を軽減するためにアーチの安定性をサポートするインソールを使うこともあります。

ヒールカップ

踵への衝撃を吸収し、足が内側に傾くのを防ぐためにヒールカップを使用します。

ストレッチ

スポーツ中の衝撃吸収機能を向上させるために、ふくらはぎの筋肉、アキレス腱、足底腱膜のストレッチを指導します。

1秒間に100〜300万回の高速度ミクロマッサージで、患部に直接刺激を与えます。超音波が照射される際に生じる熱で温熱作用を発生させ、患部を立体的に温めます。この熱が血管を拡張し血液の循環を良くすることで、細胞の修復を促進しシーバー病に特有のかかとの痛みを和らげます。

温熱療法は非侵襲的で安全な治療法であり、成長期の子どもにも適した方法です。適切な治療を行うことで、痛みの軽減と早期回復が期待できるため、シーバー病の症状管理において効果的なアプローチとされています。

1秒間に100〜300万回の高速度ミクロマッサージで、患部に直接刺激を与えます。超音波が照射される際に生じる熱で温熱作用を発生させ、患部を立体的に温めます。この熱が血管を拡張し血液の循環を良くすることで、細胞の修復を促進しシーバー病に特有のかかとの痛みを和らげます。

温熱療法は非侵襲的で安全な治療法であり、成長期の子どもにも適した方法です。適切な治療を行うことで、痛みの軽減と早期回復が期待できるため、シーバー病の症状管理において効果的なアプローチとされています。

ストレッチ順序①

両手・両膝を地面につけた四つ這い姿勢をとり、若干背中を丸めます。

ストレッチ順序①

両手・両膝を地面につけた四つ這い姿勢をとり、若干背中を丸めます。

ストレッチ順序②

鼻から息を吸い、口から吐きます。息を吐く際にゆっくりと背中を丸め、尾骨を地面の方向に骨盤を傾けます。

ストレッチ順序②

鼻から息を吸い、口から吐きます。息を吐く際にゆっくりと背中を丸め、尾骨を地面の方向に骨盤を傾けます。

ストレッチ順序③

背中を丸めた状態を保ちながら、膝をまっすぐに伸ばし、両膝を地面から持ち上げます。

ストレッチ順序③

背中を丸めた状態を保ちながら、膝をまっすぐに伸ばし、両膝を地面から持ち上げます。

ストレッチ順序④

手を地面につけたまま両足を手に近づけます。腹筋を縮め、背中を最大限に丸めます。この状態で4〜5回呼吸を繰り返します。この際、膝裏やふくらはぎのストレッチ感を感じます。

ストレッチ順序④

手を地面につけたまま両足を手に近づけます。腹筋を縮め、背中を最大限に丸めます。この状態で4〜5回呼吸を繰り返します。この際、膝裏やふくらはぎのストレッチ感を感じます。

予後は一般的に良好で、しっかり安静にし運動を控えることで、多くのケースで症状が改善します。手術はほとんど必要ありません。

また、成長線が閉じると自然に治っていきます。

予後は一般的に良好で、しっかり安静にし運動を控えることで、多くのケースで症状が改善します。手術はほとんど必要ありません。

また、成長線が閉じると自然に治っていきます。